जेल रोड (तिहाड़ जेल), नई दिल्ली: भारत में बिलंब से चलने की आदत न केवल भारतीय रेल में प्रचलित है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र से लेकर रोजी-रोजगार के लिए सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं और परीक्षा-फल भी ग्रसित हैं। अपवाद छोड़कर, बिरले ही कोई सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं आदि हैं जो घड़ी की सूई के साथ चलती हो। जब सभी को बिलम्ब से चलने की आदत है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और उसका वार्षिक प्रतिवेदन समय पर क्यों प्रकाशित हो। यह बिमारी आज से नहीं, बल्कि दशकों से ग्रसित है। यही कारण है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय अथवा गृहमंत्री जब भी देश के संसद में आपराधिक गतिविधियों, खासकर जघन्य अपराध, मसलन हत्या, बलात्कार, न्यायिक / पुलिस हिरासत में मौत की संख्या के बारे में संसद को बताते हैं तो (अपवाद छोड़कर) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की सांख्यिकी के बदले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सांख्यिकी प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी को लिखने के समय तक भी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का वार्षिक प्रतिवेदन अभी सबसे नवीनतम 2022 का ही है जो यह दावा करता है कि 2021 की तुलना में संज्ञेय अपराधों के पंजीकरण में 4.5% की कमी आयी है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों और साइबर अपराध, विशेष रूप से धोखाधड़ी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

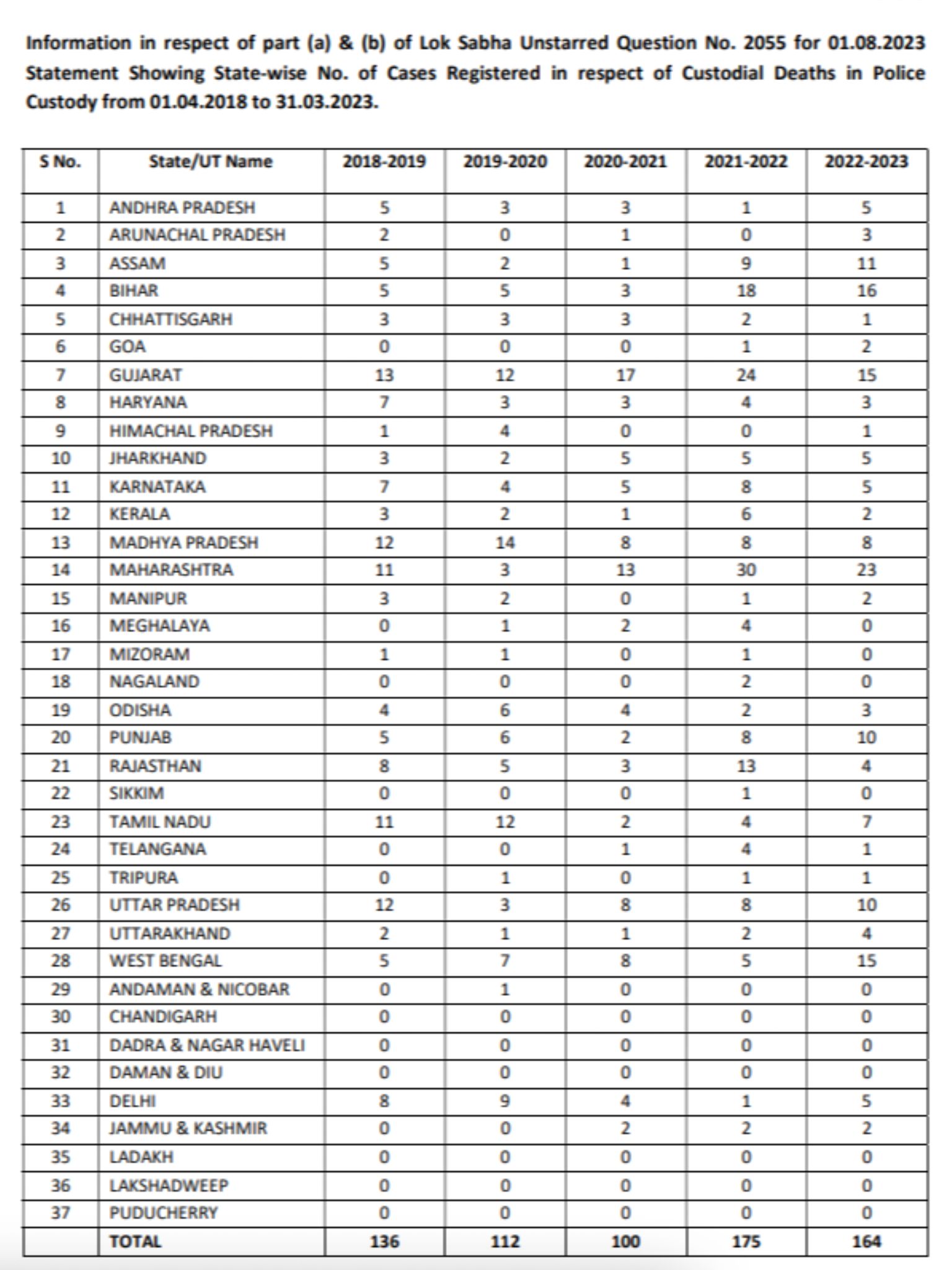

इसका दृष्टान्त यह है कि विगत दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2021-22 (28 फरवरी, 2022 तक) में न्यायिक हिरासत में व्यक्तियों की मौत से संबंधित कुल 2,152 मामले और पुलिस हिरासत में मौतों से संबंधित 155 मामले दर्ज किए गए, तो दावा और पक्का हो गया।उन्होंने कहा कि 2021-22 में न्यायिक हिरासत में मौतों के सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश (448) में दर्ज किए गए, जबकि उस साल पुलिस हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र (29) में हुईं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2021-22 में हिरासत में मौतों के 137 मामलों में कुल 4.53 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की, जो 2020-21 में 161 मामलों में दिए गए 4.88 करोड़ रुपये के मुआवजे से कम है। इसके विपरीत दुखद स्थिति यह है कि पिछले पांच सालों में हिरासत में मौतों के सिर्फ़ 21 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। हालांकि, किसी भी मामले में अभियोजन को निर्देश नहीं दिया गया।

@अखबारवाला001 (233) ✍ दिल्ली के तिहाड़ कारावास में वह सब कुछ होता है जो कारावास में नहीं होनी चाहिए 😢

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 2020-21 में 1840 न्यायिक मौतें हुईं, 2019-20 में 1584, 2018-19 में 1797, 2017-18 में 1636 और 2016-17 में 1616 मौतें हुईं। आयोग के पास पुलिस हिरासत में मौत के मामले 2020-21 में 100, 2019-20 में 112, 2018-19 में 136, 2017-18 में 146 और 2016-17 में 145 थे। 2019 में, भारत का अनुमान है कि 1723 हिरासत में मौतें हुई हैं, जो हर दिन 5 मौतों के बराबर है। हिरासत के दौरान, पुलिस अभियुक्तों से कबूलनामा निकालने और सबूत हासिल करने के लिए विभिन्न थर्ड-डिग्री तरीकों का इस्तेमाल करती है।

इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है या हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून पारित नहीं किया है। हालांकि, व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें “सम्मान के साथ जीने के अधिकार” और प्रत्येक व्यक्ति की भलाई पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिरासत में यातना सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करता है। इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, हिरासत में मौतों के आंकड़े मौजूदा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से हिरासत में हिंसा को रोकने में प्रणालीगत विफलता को इंगित करता है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिमिनल, कॉमन एंड स्टेचुटरी लॉ 2024 में प्रकाशित ईवा वर्मा के रिपोर्ट के अनुसार, “सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर स्थिति को पहचानते हुए, हिरासत में हिंसा को भारतीय नैतिकता के अनुसार अस्वीकार्य माना है, जिसके कारण अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है। इसे न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिरासत में मौत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत “जीवन के अधिकार” का स्पष्ट उल्लंघन है।”

परंतु दुर्भाग्य यह है कि “पिछले दो दशकों में, पूरे भारत में हिरासत में जितनी मौतें दर्ज की गई है, उसमें मात्र 893 मामले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज किए गए, जबकि मात्र 358 पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इस अवधि में केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया। यहाँ इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि देश में अभी कुल 1330 काराओं में (2022 का आंकड़ा) – 143 केंद्रीय कारा हैं, 428 जिला कारा हैं, 574 सब-जेल हैं, 34 महिलाओं के लिए कारावास हैं, 91 खुले जेल हैं, 10 बोर्स्टल स्कूल हैं, 42 स्पेशल जेल हैं और 3 अन्य जेल है – और इन कारावासों में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, या फिर कैदी कारावास में अपने सह-कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं – यह प्रशासनिक दृष्टि से सर्वविदित है। खैर।

अन्य कारावासों की बात आगे करेंगे, अभी चलते हैं दिल्ली सरकार के अधीन वाली ऐतिहासिक केंद्रीय कारा तिहाड़। भारतीय संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायलय से इस कारावास की दूरी अधिकतम 15-16 किलोमीटर है। अपने स्थापना काल यानी साल 1958 से तिहाड़ जेल विगत 67 वर्षों में कई सौ ऊँची कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारियों से लेकर, सफ़ेद वस्त्र धारी नेताओं तक, हज़ारों समाज सेवियों से लेकर, उतनी ही संख्या और अधिक के कमाई करने वाले, कानून को धज्जी उड़ाने वाले लोगों को देखा है। तिहाड़ पर अब तक कई टन कागजों पर प्रतिवेदन बने होंगे ताकि कारावास के अंदर कैदियों को सजा भुगतते-भुगतते एक अच्छे मनुष्य के रूप में बाहर आने, समाज के मुख्य धाराओं में जुड़ने का अवसर मिले। लेकिन, आज भी जब कारावास को मानवीय दृष्टि से देखने की बात होगी तो किसी भी अन्य अधिकारियों, पदाधिकारियों, न्यायविदों का नाम लेने से पहले और शायद अंतिम नाम भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर का होगा।

न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर 1970 के दशक में लगभग सात वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के सबसे बड़े न्यायालय तक आम आदमी की पहुँच को सुलभ बनाया। साल 1980 में न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा था: “कैदी विशेषता दोहरे विकलांग होते हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर कैदी समाज के दुर्बल वर्गों से आते हैं, जिनका गरीबी, शिक्षा और सामाजिक स्तर अत्यंत निम्न होता है। दूसरे, जेल एक चहारदीवारी वाली दुनिया होती है, जिसका सामान्य इनसानी दुनिया से संवाद और संपर्क बहुत कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप घोषित कैदी अदृश्य होते हैं। उनकी आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ होने वाला अन्याय उपेक्षित होता है।”

लोग माने अथवा नहीं, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि तत्कालीन कैदी सुनील बत्रा के कारण भारत के जेलों के अंदर होने वाले उत्पीड़न पर सं 1978 का ऐतिहासिक निर्णय आया था और यही कारण था की उच्चतम न्यायालय ने निर्जन कारावास पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। क्या आपको कभी इस बात की जानकारी थी कि वह स्वयं एक उत्पीड़क था? या आप यह जानते हैं कि दसकों पहले हमारी हिरासत में हुई उद्योगपति राजन पिल्लई की मृत्यु की हमें कितनी महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी? परन्तु इसके वावजूद हम अभी तक तिहाड़ में भविष्य में होने वाली हिरासती मौतों के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कदम उठाने में आज तक विफल रहे हैं। इतना अधिक कि मौजूदा समय में सर्वाधिक बीभत्स अपराधों का वर्ष 2012 के निर्भया केस के बलात्कारियों और हत्यारों को अन्य कैदियों के साथ छोड़ दिया गया था, जहाँ उनके मारे जाने की सम्भावना अत्यधिक प्रवाल थी। इन्हीं तमाम कारणों ने निर्भया केस के प्रमुख अभियुक्त राम सिंह को तिहाड़ के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मरने को मजबूर कर दिया था।”

विगत दिनों हम तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील कुमार गुप्ता से मिले थे। उन्होंने कहा कि “सुनील बत्रा वाली घटना मेरे तिहाड़ में प्रवेश करने से काफी पहले हुयी थी। मैंने ऐसी व्यक्ति के रूप में तिहाड़ में प्रवेश किया था, जिसे शिकायतों से प्रत्यक्ष निपटना था और जो न्याय प्रक्रिया का एक अंग था और जिसे व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़ा। मैं अँधा नहीं था की अपने इर्द गिर्द अक्सर मडराने वाली उपहास पूर्ण परिस्थितियों को अनदेखा कर देता। जब उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की बात चलती है तो मुझे सर्वाधिक स्मरणीय मामला सुनील बत्रा का दिखाई देता है। मैंने चार्ल्स शोभराज के आगे-पीछे घूमने वाले एक बिगड़ैल बच्चे के रूप में तो वह था ही, वह एक धनी प्राचीन मूर्ति विक्रेता का लाडला पुत्र था और अमीर लोगों की बस्ती सुंदर नगर में रहता था। तिहाड़ में उसका आगमन सं 1973 में एक शास्त्र डकैती के कारण हुआ था, जो इतनी भयानक सिद्ध हुई की उसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। बत्रा, जिसकी उम्र उस समय 27 वर्ष थी, को मौत की सजा दी गयी थी और उसे निर्जन कोठरी में बंद कर दिया गया था। लेकिन उसने आगे चलकर जो कार्य किया, उससे न केवल उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया, बल्कि मृत्यु दंड प्राप्त अन्य सभी कैदियों की दशा भी बदल दी गयी थी।”

कहते हैं साल 1977 में सुनील बत्रा ने अपनी काल कोठरी से उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखा, जिसे न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर ने याचिका का रूप दे दिया। अनेक कैदी न्यायधीशों और न्यायालयों को पत्र लिखते थे, परन्तु उन पत्रों की बड़ी संख्या केसों के कूड़े में जाकर विलीन हो जाती थी। यह एक सुखद संयोग की बात थी कि न्यायमूर्ति अय्यर ने केरल की पहली सरकार में जेल मंत्री के रूप में काम किया था और जेल सुधर एक ऐसा क्षेत्र था, जिससे वे पहले से परिचित थे। इसलिए उन्होंने सुनील बत्रा के पत्र को अत्यंत गंभीरता से लिया। वास्तव में, उनके कार्यकाल में अनेक प्रगतिशील निर्णय पारित किये गए थे। उन्होंने इस व्यापक प्रश्न का निर्णय करने हेतु एक विशेष जांच बैठा दी कि क्या निर्जन कारावास मात्रा एक दंड था या वह सुधार के उद्देश्य से घातक था? मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि न्यायमूर्ति अय्यर उसमें व्यक्तिगत रूप से रूचि ले रहे थे। इसका अर्थ यह था कि हमारी जेलों के इतिहास में एक मात्र और पहली बार उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश तिहाड़ जेल में हेतु पधारे कि क्या वहां की स्थितियां वास्तव में बुरी थी, जितनी कि पत्र में बताई गई थी।

ज्ञातव्य हो कि 5 अगस्त 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दो महीने में कम से कम एक बार जिला जेल का दौरा करना चाहिए और बाल कैदियों, चाहे वे दोषी हों या विचाराधीन, का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा किसी भी उल्लंघन की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसके चौदह साल बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने 29 अगस्त 2000 को तिहाड़ सेंट्रल जेल का दौरा किया। यह आयोग के किसी भी अध्यक्ष द्वारा इस जेल का पहला दौरा था । बाद में आयोग ने जेल अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें/निर्णय भेजे। लेकिन उसका क्या हुआ यह तो सरकार के साथ साथ जेल अधिकारी अधिक जानते हैं।

बहरहाल, जब न्यायमूर्ति एम एच बेग, न्यायमूर्ति पी एस कैलासम एवं न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर ने 23 जनवरी, 1978 को तिहाड़ जेल का दौरा किया कि स्थिति उतनी विकराल नहीं थी, जितनी की पत्र में उन्हें बताई गयी थी। इसके वावजूद, जब न्यायमूर्तियों ने पाया कि अधिकतर कैदी निर्जन कारावास की अपेक्षा शारीरिक दंड को अधिक प्राथमिकता देते थे तो उन्होंने निर्णय दिया कि सुनील बत्रा या किसी ने कैदी पर अब उसे लागु नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह किसी भी उत्पीड़न से कम नहीं था। निर्जन कारावास के विरुद्ध यह ऐतिहासिक निर्णय बन गया। एक ओर जहाँ इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न जेलों में निर्जन कारावास की व्यवस्था आज भी विद्यमान है, वह वैधानिक नहीं है और कैदियों के पास उसके विरुद्ध शिकायत करने का एक परतावधान मौजूद है।

सुनील गुप्ता कहते हैं: “देश के शीर्षस्थ न्यायाधीशों से संवाद स्थापित करने और सफलता का स्वाद चखने के एक वर्ष बाद सुनील बत्रा ने 1979 पत्र लिखा। उसने एक अन्य कैदी प्रेम चंद पर किये जाने वाले अत्याचार के बारे में लिखा था। 26 अगस्त 1979 को प्रेमचंद को अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण लेडी इर्विंग अस्पताल ले जाया गया था। ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने पाया कि उसके गुदा में घाव हो गया है जिसके बारे में उसके साथ गए जेल कर्मचारियों ने उसे यह कहकर दरकिनार करने की कोशिश की थी कि प्रेमचंद के अधिक नशे की लत के कारण उसे रक्तस्त्राव हो रहा था। बहरहाल, डाक्टर ने उनके स्पष्टीकरण को अविश्वसनीय माना और उसके घाव को ठीक करने के लिए शल्य क्रिया करने का निर्णय लिया। उस घटना की शिकायत जब उच्च न्यायालय पहुंचा तो वह भी एक याचिका बन गई और उसकी जांच के लिए न्यायालय ने वाई.एस. चितले एवं मुकुल मुद्गल को कोर्ट द्वारा नियुक्त कर जांच कर्ता बनाया, जो कालांतर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। जेल के अधिकारियों ने सच्चाई दबाने की भरपूर कोशिश की थी। ‘पतन’ कथा के अतिरिक्त उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि संभवतः प्रेमचंद बवासीर की बीमारी से ग्रस्त था और उन्होंने अपनी कहानी को मनाने के लिए प्रेमचंद पर दबाव भी बनाया था। परन्तु अंततोगत्वा सत्य बाहर आ ही गया।

सुनील गुप्ता कहते हैं: “उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, वार्डर मग्गर सिंह ने प्रेमचंद के गुदा मार्ग में लोहे की एक रॉड घुसेड़ दी थी, क्योंकि वह प्रेमचंद से मिलने आने वाले मुलाकातियों से उसकी मुलाक़ात करवाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसे पूरी कर पाने में गरीब प्रेमचंद असमर्थ था। इस नियमोलंघन की दुखद प्रकृति ने सभी को हिलाकर रख दिया था, जिससे पता चलता था कि जेल के अंदर की स्थितियां कितनी क्रूर हो सकती हैं कि वहां ऐसा जघन्य कृत किया गया। परन्तु इसके वावजूद मग्गर सिंह को जेल कर्मियों की ओर से समर्थन मिला और उन्होंने उसके अपराध को छिपाने की भरपूर कोशिश की। जांच कार्रवाई का संचालन करने वाले न्यायमूर्तियों ने सुनील बत्रा को धन्यवाद दिया, जो उस समय मौत की सजा काट रहा था (जिसे बाद में बदलकर आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया था , जिसने इस निर्दयता के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी और जिसने उच्चतम न्यायालय को सन् 1979 में यह कहने पर विवश कर दिया था कि कैदी भी इन्सान हैं, कोई जानवर नहीं और जेल प्रणाली में मानव कैदी के सम्मान के विरुद्ध आचरण करने वाले उसके पथभ्रष्ट ‘अभिभावकों’ को दण्डित करने का आदेश दिया था।”

चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक अधिकारी उत्पीड़न के अन्य प्रकारों की ओर भी सचेत हुए, जो मग्गर सिंह द्वारा किये गए उत्पीड़न के समान मुखर नहीं थे, परन्तु अब भी अत्यंत कष्टप्रद एवं अपमानजनक थे, जिसमें दूरस्थ जेलों में कैदियों का स्थानांतरण, जहाँ कोई उससे मिलने नहीं जा सकता था या शौचालय की सफाई जैसा अमानवीय कार्य कराया जाता था अथवा उन्हें शौचालय के पास सोने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने महसूस किया कि कैदियों को कोड़े मारने जैसे नियम पंजाब जैसे राज्य की जेल नियमावलियों के अंग के रूप में अभी भी विद्यमान थे। वहां वयस्क कैदियों को नितम्बों पर 30 कोड़े तक और किशोरों को 15 कोड़े मारने का नियम मौजूद था। अन्य जेलरों के लिए यह सर्वाधिक पसंदीदा भौतिक अनुशासन था और सं 1971 में उन्होंने एक कैदी को इतने कोड़े मारे कि उसकी मृत्यु हो गयी।

सुनील गुप्ता आगे कहते हैं: “सुनील बत्रा जैसा कोई व्हिसिल ब्लोवर बलात्कारी एवं उत्पीड़क क्यों बन गया? या सदैव वह ऐसा ही था? मैं उससे मारकंडे रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही मिला था। तब तक उस रिपोर्ट के आधार पर उसकी शक्तियों में काफी कमी कर दी गई थी और अब उसकी कोठरी में कोई नाबालिग लड़का नहीं जाता था। सुनील बत्रा के इस दोहरे चरित्र का एक उचित कारण यह था कि वह एक अवसरवादी व्यक्ति था। उसने निर्जन कारावास का मुद्दा केवल इसलिए उठाया था, क्योंकि उसे स्वयं वहां रखा गया था और वहां की दशन अत्यंत दयनीय हो गयी थी। परन्तु जब उसके लिए वही स्थिति सुविधाजनक लगी तो उसे अन्य कैदियों के उत्पीड़न में कोई दोष नजर नहीं आया। वास्तविकता यह है कि जेलों में अप्राकृतिक मैथुन के विषय में कुछ भी असामान्य नहीं है। मैं नहीं जानता कि बत्रा अपनी कोठरी में नाबालिगों को लाने का प्रबंध कैसे करता था, परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि उन दोनों लड़कों ने अपने खिलाफ होने वाले अप्राकृतिक यौनाचार की शिकायत जेल अधिकारियों से की होती तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता “की अरे भाग।”

परन्तु, गुप्ता जी कहते है कि “अनेक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सर्वेक्षणों से पता चला है कि जेल में युवा अवस्था अपराधियों में से 50 प्रतिशत के साथ अप्राकृतिक यानाचार किया गया था। जो लोग मजबूर हैं या जेल के आसपास लम्बे समय से रह रहे हैं, वे लोग गुदा मैथुन को प्रताड़ना या अपने शक्ति प्रदर्शन के औजार के रूप में देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि सुनील बत्रा समलैंगिक था या नहीं, क्योंकि मैंने अनेक सीधे-सादे कैदियों को देखा था, जो जेल में समलैंगिकता की ओर मुड़ गए थे। दूरदर्शी न्यायमूर्ति अय्यर ने जेल से गैरहाजिरी यह स्वीकृत अवकाश का समर्थक होने का एक अन्य कारण यह भी था। उत्पीड़न के विरुद्ध दिए गए अपने उसी निर्णय में उन्होंने इस बड़ी समस्या को पहचाना था और कहा था कि युवा अपराधियों को बड़े अपराधियों के साथ रखा जाना या विचाराधीन कैदियों को सजायाफ्ता या दूसरे कैदियों के साथ रखा जाना अप्राकृतिक यौनाचार का कारण बन सकता था।

सलाखों के पीछे रहने वाले कैदियों के लिए सेक्स निर्विवाद रूप से एक प्रासंगिक विषय था। और सम्भवतः इन्हीं कारणों से उन्होंने आकस्मिक अवकाश प्रणाली को अच्छे आचरण की एक सौगात के रूप में देखा था, ताकि कैदी अपने सछ्वासिक संबंधों को बनाये रख सकें। दरअसल, उन्होंने कैदियों को सप्ताहांत में छुट्टी दिए जाने की वकालत की थी, ताकि वे अपने परिवारों के साथ रह सकें। कालांतर में 90 के दशक के प्रारम्भ में जब किरण बेदी तिहाड़ की प्रमुख बनी, वह जेल में कंडोम बिकने की मशीन की विवादास्पद संकल्पना के साथ सामने आयीं। उनके निर्णय को न्यायालय में चुनौती भी दी गयी, लेकिन जब तक न्यायालय किरण बेदी के निर्णय पर कोई विचार करती, उससे पूर्व ही वह तिहाड़ की प्रमुख नहीं रह गयीं थी ।

साल 1981 में, उच्चतम न्यायालय के एक विवादस्पद निर्णय के आधार पर सुनील बत्रा की मौत की सजा को संक्षिप्त करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और कुछ वर्षों बाद उसे रिहा कर दिया गया था। वह कुछ वर्षों तक वकालत करने के बाद तिहाड़ वापस आया। इस बार उसे नशा सम्बन्धी अपराध में जेल लाया गया था। बहरहाल, उसकी विरासत जीवित रही और आज भी जेलों में प्रासंगिक है। यह आवश्यक नहीं है कि उत्पीड़न भौतिक या लैंगिक आघात के रूप में ही हो। अक्सर उसका अर्थ यह होता है कि संरक्षक उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। न्यायमूर्ति अय्यर ने बेशक आदेश पारित करने मग्गर सिंह के खिलाफ दशकों पूर्व कार्रवाई करने का आदेश दिया था, परन्तु हिरासत में होने वाली ाबढ़ती मौतों की संख्या के रूप में उत्पीड़न का अस्तित्व आज भी बरकरार है।

तिहाड़ में सर्वाधिक उच्च स्तरीय, नाटकीय और विवादस्पद हिरासती मौत सं 1995 में बिस्कुट निर्माता राजन पिल्लई की थी। उस पुरे समय के दौरान मैं वहीँ था और मुझे याद है कि तिहाड़ ने केटीएस तुलसी और विकास पाहवा जैसे बड़े वकीलों को न्यायमूर्ति लीला सेठ, जो उस घटना की जांच कर रही थी, की अदालत में पेश होने के लिए कितना धन खर्च किया था। मेरे विचार से, वह तिहाड़ की और से अब तक सीखा गया सबसे मंहगा सबक था।

जिस समय ब्रिटानिया कंपनी समूह के अध्यक्ष राजन जनार्दन मोहनदास पिल्लई को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, उस समय हम उनसे काफी परिचित थे। हमें उस कहानी का पता था कि कैसे उनके सिंगापूर स्थित कारोबारी साझेदारी के साथ उनका विवाद हुआ था और उसने पिल्लई के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू की थी।सिंगापूर की अदालत ने जब राजन पिल्लई को अप्रैल 1995 में दोषी पाया तो वहां से भागकर दिल्ली आ गए। सिंगापूर ने चुस्ती दिखाते हुएप्रत्यर्पण का नोटिश भेजा और इंटरपोल ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसका भारत को पालन करना था। सिंगापूर की ओर से बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के मामले को न्यायमूर्ति एस.पी मेहता को सौंप दिया, जिन्होंने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। तीन महीने तक उसका पीछा करने के बाद 3 जून 1995 को शक्तिशाली कारोबारी को राजधानी के ह्रदय स्थली होटल ली मेरिडियन के कामना नंबर 1986 से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके होटल के कमरे से दवाओं के साथ साथ शराब भी बरामद की थी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, परन्तु किसी अज्ञात कारण से उसे उसके रिकार्डों में उस रूप में नहीं दर्ज किया गया, जैसा की उसे दर्ज किया जाना चाहिए था।

राजन पिल्लई को मजिस्ट्रेट एस पी मेहता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्हे अगली सुबह उसके प्रत्यर्पण का निर्णय करना था। उसी समय पिल्लई के वकीलों की ओर से अपोलो अस्पताल का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया था कि उसे चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वह शराब-जन्य लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित है। सर्वाधिक महत्वपूर्व तथ्य यह था कि अस्पताल के नोट में यह भी कहा गया था कि एक दिन पहले उसे शौच के साथ रक्त स्त्राव हुआ था और उसने खून की उल्टियां भी की थी, जिसका अर्थ यह था कि वह अत्यंत गंभीर अवस्था में था। उसकी चिकित्सा टिपण्णी में इस बात की साफ़-साफ़ चेतावनी दी गयी थी कि यदि समुचित उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया तो परिणाम घातक हो सकते थे। उस टिपण्णी में आगे यह भी परामर्श दिया गया था कि उसके लिए वंचित लेजर सर्जरी हेतु उसे एस्कार्ट अस्पताल ले जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति मेहता ने उसे जेल भेज दिया, परन्तु उन्होंने उसके साथ ही जेल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को एक ‘तात्कालिक’ पत्र लिखा और पूछा कि क्या तिहाड़ पिल्लई की देखभाल कर सकती है और केंद्रीय जांच ब्यूरो से पूछा की वह इसके चिकित्सा आवेदन के विषय में क्या सोचती है? उन्होंने तिहाड़ को इस बात का भी निर्देश दिया कि वह पिल्लई की चिकित्सीय समस्याओं का ध्यान रखे और दूसरी ओर अदालत आरएमओ की अगले दिन आने वाली विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा करती रही।

तिहाड़ में प्रत्येक व्यक्ति को किसी अमीर कैदी को आना अच्छा लगता है, क्योंकि वह उन्हें जेल के उत्पादों को बेचकर धनार्जन का अवसर देता है। परन्तु 48-वर्षीय पिल्लई उन धनि कैदियों से बिलकुल भिन्न था। उसके अंदर ऐसा कोई घमंड या कुंठा नहीं थी, जो सामान्यतया धनि और शक्तिशाली कैदियों से जुडी होती है। वास्तव में पिल्लई एक शांत एवं विनम्र कैदी था। उसके साथ जेल में बातचीत करने वालों के वकीलों ने कहा कि वह अत्यंत कुम्हलाया हुआ था। उन्हें इस बात की बहुत काम जानकारी थी कि कैसे तेजी से चीजें उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी।

न्यायमूर्ति मेहता ने जो पत्र तिहाड़ के आरएमओ के पास भेजा था, वह उसके पास कभी पहुंचा ही नहीं, क्योकि उस पत्र को भेजने का दायित्व जिस व्यक्ति पर था, उसने उसकी तात्कालिकता को उतना महत्व ही नहीं दिया था। उसने उस पात्र को स्वयं आरएमओ के पास जाकर देने के वजाय कुरियर से भेज दिया था। इससे भी बुरी स्थिति यह थी कि जो डाक्टर जेल में आने वाले नए कैदियों की चिकित्सा जांच करता था, वह उस दिन अपनी ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं था , जिस दिन पिल्लई को तिहाड़ लाया गया था।

अगली सुबह तक भी न्यायमूर्ति मेहता को तिहाड़ की डाक्टरों की ओर से कोई अपेक्षित जानकारी नहीं दी गयी और सीबीआई पिल्लई के ख़राब स्वास्थ्य के बारे में दिए गए किसी सुझाव को सवीकार करने को तैयार नहीं थी। सीबीआई के अधिकारियों ने अदालय को बताया था कि जिस समय उन्होंने पिल्लई को गिरफ्तार किया था, वह शराब पी रहा था। अतः पिल्लई को इलाज के बहाने एस्कॉर्ट अस्पताल भेजने का सुझाव स्वीकार्य नहीं था। इसके प्रत्युत्तर में पिल्लई के वकीलों ने उसके चिकित्सा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया। परन्तु न्यायाधीश महोदय स्वतंत्र चिकित्सा परामर्श चाहते थे, जो उन्हें तिहाड़ के आरएमओ से प्राप्त करने की अपेक्षा थी, इसलिए उन्होंने अपने निर्णय को अगले दिन, यानी 6 जुलाई तक रोक लिया और पिल्लई को वापस जेल भेज दिया। यह पिल्लई का दुःर्भाग्य था कि जब तक वह अदालत से तिहाड़ पहुंचा, उस समय शाम के पांच बज चुके थे, यानी तिहाड़ का आरएमओ अपनी ड्यूटी समाप्त करे वापस घर जा चूका था।

6 जुलाई को राजन पिल्लई को हिरासत में गए तीन दिन बीत चुके थे। उन तीन दिनों में उसने अपनी प्रस्तावित दवाइयां नहीं ली थी, क्योंकि उसकी जांच ही नहीं हुई थी। जेल प्राधिकारियों ने जज को सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि उसके पास लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी की चिकित्सा के साधन नहीं थे, परन्तु उन्होंने कहा कि उस बिमारी की इलाज की सुविधा एम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थी। न्यायमूर्ति मेहता ने किसी निजी अस्पताल में जांच करने की पिल्लई की मांग को अस्वीकार कर दिया और 11 जुलाई तक के लिए फिर तिहाड़ भेज दिया, लेकिन उसे अपनी दवाएं लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

गुप्ता कहते हैं: “उस शाम राजन पिल्लई जेल नंबर 4 स्थित अपने लिए नियत वार्ड नंबर 9 में गया। वह तनावग्रस्त था। वह अदालत में ही कांपने लगा था। न्यायाधीश ने अपने आदेश में तिहाड़ के डाक्टर को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने का आदेश दिया था। पिल्लई के गृह राज्य केरल के एक अन्य कैदी जॉर्ज कुट्टी ने उसे पहनने के लिए लुंगी और पानी का एक बोतल दी और सोने के लिए सीमेंट का बना चबूतरा दिखाया। अगले दिन सुबह ताला खुलने के समय प्रहरियों ने पिल्लई को सीमेंट के चबूतरे पर लेते देखा था। पिल्लई के शरीर में सूजन आ गयी थी। वह नंगे पांव बार बार शौचालय गया था। इसके बावजूद किसी को उसकी सहायता के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे इसे किसी नए आदमी के जेल में आने पर होने वाली असुविधा के रूप में देख रहे थे।”

“जिस समय हमने उसे सीमेंट के चबूतरे पर लेते हुए पाया था, पिल्लई बुरी हालत में था और उसे बहुत तेज बुखार था। लेकिन उसे किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय सामान्यतया जेल के चिकित्सक के पास ले जाया गया। जेल के चिकित्सक ने उसे ‘कम्पोज’ के एक इंजेक्शन दिया, जिसका उपयोग आम तौर पर कैदियों में होने वाली व्यग्रता के उपचार के लिए किया जाता है। जब उसके वकील प्रदीप दीवान 7 जुलाई की शाम को चार बजे के बाद उससे मिलने आये और उन्होंने मांग की कि पिल्लई को किसी उचित अस्पताल में ले जाना चाहिए।”

इस बात पर अनेक मत थे कि राजन पिल्लई कैसे और क्यों मारा, परन्तु मेरे विचार से, तिहाड़ की उपेक्षा और असावधानी ने उसकी हत्या की थी। जब पिल्लई को अस्पताल ले लाया गया, तब बहुत कीमती समय नष्ट हो चूका था, क्योंकि उस समय वहां कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। पिल्लई के परेशान वकील दीवान ने उसे अपनी कार में अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, परन्तु हमने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वह नियमों के विरुद्ध था। इससे भी बुरी स्थिरी यह थी कि कैदी को अस्पताल ले जाने के लिए कोई सशस्त्र पुलिस उपलब्ध नहीं थी। कुल मिलकर, राजन पिल्लई को अस्पताल ले जाने में दो घंटे से अधिक का विलम्ब हो गया और वह दो घंटे उसके लिए घातक सिद्ध हुआ।

पिल्लई को ले जाने वाला स्ट्रेचर एम्बुलेंस के फर्श पर रखा गया था और रास्ते में उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी। अस्पताल पहुंचने पर वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को किसी ने यह नहीं बताया कि पिल्लई को लिवर सिरोसिस की बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बचने का असफल प्रयास किया। रात को 8.30 बजे राजन पिल्लई मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मौत एसोफैगल वेरिस के कारण हुई थी, जिसका मौलिक अर्थ यह है कि उसके गले और पेट की बढ़ी हुयी नाड़ियों ने उसकी श्वास नाली को अवरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी जटिलता सिरोसिस की अग्रिम अवस्था में उत्पन्न होती है।

पिल्लई की मृत्यु के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक स्तर पर विफलताओं की एक श्रृंखला रही थी।

राजन पिल्लई की मृत्यु ने तिहाड़ में सुविधाओं की दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तीन वर्ष बाद 1998 में पिल्लई के गृह राज्य केरल के सांसदों ने सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा, जिससे तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को विवश होकर यह आश्वासन देना पड़ा की पिल्लई की तरह सुविधाओं के भाव में किसी अन्य कैदी को अपनी जान नहीं गबानी पड़ेगी। जेल में डॉक्टरों की स्वीकृत संख्या 16 से बढ़ाकर 110 की जाय, चिकित्सा से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या 80 से बढ़ाकर 200 की गयी। नए कैदियों की चिकित्सा जांच अनिवार्य कर दी गयी। आडवाणी ने वचन दिया कि इस प्रकार की घटना भविष्य में पुनः नहीं हो, लेकिन क्या घटना रुकी? या फिर आडवाणी तिहाड़ त्रासदी के बारे में फिर विचार किये?

क्रमशः …..