भागलपुर : हमारे देश में “जघन्य अपराध” की घटना को लोग “ड्रामा”श्रेणी में फिल्म बनाते हैं। ऐसे मामलों में हमारे देश में जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आते-आते ‘वादी’ (उस जघन्य अपराध के शिकार) अंतिम सांस ले लेते हैं। जो कुछ बच जाते हैं, वे अंतिम सांस गिनते रहते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं – हे भगवान्, अपने शरण में ले लो।” प्रतिवादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि प्रतिवादी आम तौर पर एक संस्था (सरकार) है और संस्था हमेशा “निर्जीव” होता है। अगर उस संस्था को चलाने वाले ‘मन’ और ‘आत्मा’ से ‘जीवित’ होते हैं, तो ‘वादी’ के चेहरे पर मुस्कान होता है, अन्यथा प्रतिवादी चतुर्दिक ‘ठिठियाते’ रहते हैं, ‘दांत निपोड़े’ मिलते हैं, ‘वादी’ को चिढ़ाते रहते हैं।

हमारे ही देश में मुंबई एक शहर है। कहते हैं यहाँ पैसे के पेड़ होते हैं। इस शहर में रहने वाले, खासकर जो फिल्म जगत से जुड़े हैं, स्वयं को इस ‘धरती का कुबेर’ मानते हैं। वैसे ‘भगवान कुबेर हृदयहीन नहीं थे,’ लेकिन इस कलयुग में ‘धरती के कुबेरों’ की क्षण-प्रतिक्षण इक्षा होती है कि देश के सभी गरीब, निरीह, बेसहारा, अपंग, दरिद्र, अनाथ, हतास, निःसहाय, अबला, दबे-कुचले, उपेक्षित, बीमार, लोगों को दिल्ली के इण्डिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ़ इण्डिया पर खड़ा कर फिल्म बनाया जाय और पैसे कमाए जायँ। पैसा उनके लिए सब कुछ होता है। यानी – ‘टका धर्म टका कर्म, टकैव परम सुखम् । यस्य गेहे टका नास्ति , हा टके टक टकायते ॥’ पैसा कमाने के चक्कर में वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि वे भी भारत के किसी समाज का हिस्सा हैं और वह समाज भी दर्द का ही एक हिस्सा है। वे मानते हैं कि उन विषयों पर फिल्म बनाकर वे समाज की वर्तमान दशा को दर्शाते हैं और यह कोई बुरा काम नहीं है। यह उनकी पेशा है और पेशेवर लोगों की कमाई तो उनकी पेशा ही है।

अगर ऐसा नहीं होता तो सन 1979-1980 के दौरान बिहार के भागलपुर शहर और जिले की गलियों में, सड़कों पर, खेतों में लोगों की (अपराधी उसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन दिनों भारत के न्यायालयों द्वारा उसे अपराधी घोषित नहीं किया गया था) आखों को फोड़कर, उसमें तेज़ाब डालकर ‘विश्व का जघन्य अमानवीय घटना’ को अंजाम नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कोई चार दशक बाद भी, देश में कोई दो दर्जन से अधिक नियमों और कानूनों की सार्वजनिक उपस्थिति में, एक मनुष्य के रूप में, उन पीड़ितों को न्याय के लिए भागलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-80 कचहरी रोड पर स्थित जिला न्यायालय से पटना के वीरचंद पटेल रोड पर स्थित पटना उच्च न्यायालय के रास्ते दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित देश के सर्वोच्च न्यायालय से “क़ानूनी न्याय” मिल गया होता, न कि “मानवीय न्याय के दाव-पेंच” में फंसाकर कोई 33 नेत्रहीन पीड़ितों को घूँटघूँट कर मरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता।

अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद आज भारत के न्यायालयों में कोई 4.5 करोड़ मुकदमें लंबित नहीं होते। नेशनल जुडिसियल डाटा ग्रिड और सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़े तो यही कहते हैं कि भारत के जिला और अपर न्यायालयों में कुल 3.9 करोड़ मुकदमें लंबित हैं, जबकि देश के सभी उच्च न्यायालयों में 58.5 लाख और सर्वोच्च न्यायलय में 69,000 मुकदमें लंबित हैं। लेकिन आज भागलपुर अंखफोड़बा कांड के 42 वर्ष बीतने के बाद भी देश के लोगों के जेहन में एक बात जरूर है कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण रबैय्ये के कारण जिन 33 लोगों का जीवन नेत्रहीन हो गया, वे जिस तरह जीते-जी अंधे हो गए, उनके जीवन के सामने अन्धकार छा गया; उनकी फरियादों को भारत के ‘विधि निर्माताओं’ से लेकर ‘विधि अनुपालकों के रास्ते’ देश के न्यायिक व्यवस्था में “समग्रता के साथ क़ानूनी-रूप” से नहीं देखा गया, जांचा गया, परखा गया; बल्कि “मानवीयता” दिखाकर संविधान के तहत प्रदत उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया।

अगर “क़ानूनी रूप से देखा गया होता तो शायद बिहार ही नहीं, देश के सभी राज्यों में अपराध और अपराधी समाप्त हो गए होते। पुलिस-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो गया होता। खाकी वर्दीधारी को भी भारत के संविधान, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), दंड-प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) या अन्य कानूनों से डर होता। उन्हें भी इस बात का एहसास होता कि कानून के नजर में सभी बराबर हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में आज जितने नियम अथवा कानून है, अधिकांश अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने हैं। स्वाभाविक है कि जिस समय यह नियम अथवा कानून बने थे, उस समय देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था और अंग्रेज भारतीयों का उन नियमों और कानूनों के तहत दमन करते थे।

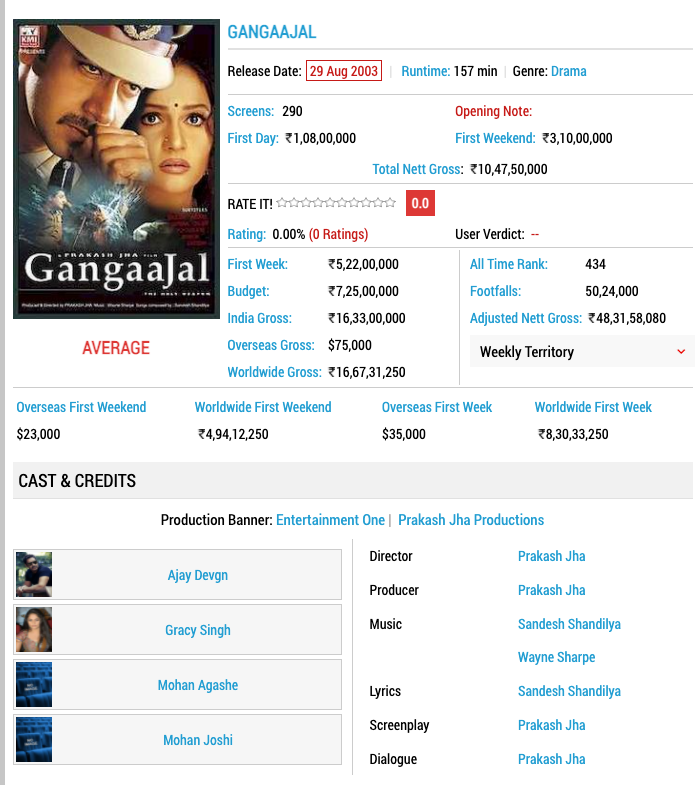

इस “वेदना” और “संवेदना” को भारत के फिल्म जगत के लोग कैसे भारतीय बाजार में बेचते हैं यह प्रकाश झा की फिल्म ‘गंगाजल’ एक दृष्टान्त है। प्रकाश झा बिहार के ही रहने वाले हैं। बेतिया में जन्म लिए और भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड के कोई 24 महीना बाद, यानी सं 1982 में मुंबई के फिल्म नगरी में अवतरित हुए। भागलपुर कांड के 20 साल बाद, उन्होंने अजय देवगन – ग्रेसी सिंह के साथ “गंगाजल” फिल्म निर्माण किये। यह फिल्म 29 अगस्त, 2003 को भारतीय सिनेमा गृहों में अवतरित हुआ। कोई 157 मिनट की फिल्म बनी और फिल्म को “ड्रामा” श्रेणी में रखा गया। कहा जाता है कि इस फिल्म की लागत कोई 7,25,00,000 रुपये थी और यह फिल्म कोई 16,67,31,250 रुपये कमाकर घर वापस आई। बिहार की संपूर्ण आबादी भी इतनी आज नहीं है (12.7 करोड़ 2021) – लेकिन आज भी भारत के लोगों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह भले अपराध को बचाने, अपराधी को पकड़ने, अपराध रहित समाज की स्थापना करने, लोगों में मानवता और मानवीयता सम्बन्धी वेदना और संवेदना जागृत करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं अथवा नहीं, लेकिन किसी भी जघन्य अपराध का वीडियो बनाने में, बलात्कार का वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

“क़ानूनी न्याय” नहीं मिला आँख फूटने वालों को, दो आँख का मुआबजा 750 /- रूपये/माह, ‘गंगाजल’ फिल्म 16,67,31,350/- रुपये कमा लिया – अगर आप स्मार्ट-सिटीज में या पिछड़े गाँव में लोगों को बलात्कारी को पकड़ने, असहाय महिला को बचाने के बजाय स्मार्ट फोन से बलात्कार का लाईव वीडियो बनाते देखें तो उनकी आलोचना नहीं करें। यही प्रथा है। जैसे सोशल मिडिया पर मन और आत्मा से मृत लोग भी “लाईव” होते हैं। यहाँ बाजार में कफ़न बेचने वाला भी खरीद-मूल्य से दूना-तिगुना मुनाफा लेकर कफ़न बेचता है। श्मशान में लकड़ी बेचने वाला भी मुनाफा लेता है। यह उसका व्यवसाय है। वैसी स्थिति में अगर भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड में पुलिस जुल्म से ग्रसित नेत्रहीन, जीवनहीन मनुष्यों पर कहानी लिखकर, फिल्म बनाकर फिल्म निर्माता, कलाकार करोड़ों-करोड़ रूपये कमा लिए तो इसमें बुराई क्या है ?

हमारे देश में सैकड़ों “बॉयोपिक” फिल्म बनते हैं प्रत्येक वर्ष। उन बायोपिक फिल्म में काम करने वाले कलाकार उस परिवार को, उस व्यक्ति विशेष को जानता भी नहीं होता है, पहचानता भी नहीं होता है। उसके परिवार जीवित हैं या देश की सड़कों पर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। होना भी चाहिए। क्योंकि इस मामले में भारत सरकार का मंत्रालय, फिल्म डिवीजन या फिर सेंसर बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि स्वतंत्र भारत में उस व्यक्ति विशेष, परिवार के लोगों के सम्मानार्थ मंत्रालय/फिल्म डिवीजन और सेंसर बोर्ड न्यूनतम 10 लाख रुपये उसके बैंक कहते में जमा पहले कराने का नियम बना दे – लेकिन वे सभी समाज के संभ्रांत कहलाते हैं !!

आज देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 718 जिलों के 2,50,000 ग्राम पंचायतों के 6,34,321 गाँव में रहने वाले लोग ‘वनजी’, ‘टूजी’,’थ्रीजी’,’फोरजी’, ‘फाइवजी’ से बेपनाह मुहब्बत करते हैं । इनमें अधिकांश लोग स्मार्ट-सिटीज के गाओं से लेकर दिल्ली के राजपथ तक विचरित करते हैं – लेकिन आज उन्हें उन 33 नेत्रहीन लोगों के प्रति वेदना और संवेदना नहीं है। अगर वे ‘संवेदनशील’ होते तो आज ‘गंगाजल’ जैसा 157 मिनट की फिल्म के बराबर यदि देश के 136 करोड़ लोगों में से आधी-आबादी भी भागलपुर की उस ह्रदय विदारक घटना को सोशल मीडिया पर वायरल कर दें, तो यह निश्चित है कि देश की वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो सकता है। आज भारत का न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय भी जनता को ‘क़ानूनी-न्याय’ देने, ‘न्याय दिलाने’ के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। दो दशक पूर्व या उससे भी पहले, उस अंखफोड़बा कांड के भुक्तभोगियों को न्यायालय से ‘मानवीय न्याय’ तो मिला, लेकिन ‘क़ानूनी न्याय’ नहीं मिल सका। सरकार से लेकर व्यवस्था और न्यायपालिका तक उन पीड़ितों का “इलाज” हो, “दबाई” मिले, “दारू” मिले, “आर्थिक मदद” मिले – इन बातों पर तो तबज्जो दिया; लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, इत्यादि किताबों में जो कानून लिखे थे भारत के आम लोगों के लिए, भारत संविधान जो अपने देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है – उन्हें नहीं मिला – फिर काहे का स्मार्ट सिटीज, काहे का स्मार्ट फोन और काहे का स्मार्ट लोग !!!

उस दिन शायद “थैंक्स गिविंग डे” था। दिन था रविवार। तारीख सन 1979 साल का 22 नवम्बर। भागलपुर से एक पत्र आता है पटना में रहने वाले एक व्यक्ति के नाम। पत्र लिखने वाले व्यक्ति भागलपुर शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस ज़माने में संवाद भेजने के लिए बहुत सिमित रास्ते थे। मसलन डाक विभाग द्वारा पत्र प्रेषित करना, किसी व्यक्ति के हाथों लिखित संवाद भेजना, टेलीग्राम करना, ट्रंककाल करना मोहल्ले में जिनके घर में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हो। या फिर सशरीर स्वयं उपस्थित हो जायँ। यानी वह युग पोस्टकार्ड – अंतर्देशीय और लिफाफे का युग था। उन दिनों वैसे बिहार के सभी राज्यों में पटना से प्रकाशित, या दिर पटना में दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाता होते थे; लेकिन उन्हें भी संवाद भेजने में कबड्डी और कुश्ती दोनों एक साथ खेलना पड़ता था अगर टेलेक्स से संवाद नहीं जा पता था। ट्रंककाल से संवाद लिखाया जाता था। दूसरे छोड़ पर अगर लेखक बुद्धिमान और बुद्धिमती होते थे, तो बल्ले-बल्ले; अन्यथा ‘स्टेशनरी” का भी स्पेलिंग लिखबाना पड़ता था। उन दिनों बिहार के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री एयर राज्यपाल भी नहीं सोच सकते थे की कभी पटना और भागलपुर की गिनती “स्मार्ट सिटीज” के रूप में होगी; भले शहर में “मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से स्मार्ट लोग रहते हों अथवा नहीं।

कहा जाता है कि उस दिन भागलपुर से एक व्यक्ति अपनी कमीज के जेब में एक कागज का टुकड़ा मोड़कर लाया था। उस कागज के टुकड़े पर कुछ पक्तियां लिखी थी। यह एक “विशेष संवाद” था उस व्यक्ति के लिए जो पटना में रहते थे। वे महाशय कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी पत्रिका के लिए कार्य करते थे । बेहतरीन लिखते थे। पत्र -प्रेषक ने पत्र लाने वाले को हिदायत दिए थे की कसी भी परिस्थिति में यह कागज़ का टुकड़ा किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके घर के भी किसी सदस्य के हाथ में नहीं प्राप्त होनी चाहिए। जब तक आप उनसे मिल नहीं लें, पत्र किन्ही और जको नहीं देंगे, चाहे इसलिए लिए आपको जितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े। तोता जैसा उन्हें पाठ पढ़ा दिया गया था। पत्र लाने वाले व्यक्ति भागलपुर और पटना जंक्शन के बीच ट्रेन के सफर में इस कदर भयभीत थे, जैसे वे बहुत बड़ा जधन्य अपराध कर भाग रहे हों। खैर, सकुशल वे कागज के उस टुकड़े के साथ उस व्यक्ति के घर के दरवाजे पर दस्तक दिए। अब तक भगवान् सूर्य भारत की भूमि को लांघकर विश्व के दूसरे भाग को प्रकाशित करने के लिए अस्थाचल की ओर निकल गए थे। महाशय उस कागज के टुकड़े को हस्तगत किये और पत्र-वाहक के चेहरे को पढ़ते हुए, कागज के उस टुकड़े को पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी निगाहें कागज के टुकड़े पर अंकित शब्दों को पार कर रही थी, उनका चेहरा तमतमा रहा था। पत्र वाहक समझ गए थे की शब्दों में आग के गोले हैं तो पाठक को तपित कर रहे हैं। पाठक पत्रवाहक को “थैंक्स” कहे और यह भी कहे की आप मेरे तरफ से उन्हें भी “थैंक्स” दे देंगे।

उस कागज के टुकड़े पर भागलपुर के एक सूत्र ने उस संवाददाता को लिखा था कि आप भागलपुर शीघ्र आएं। यहाँ पुलिस लोगों को, जिनकी थोड़ी भी आपराधिक गति-विधि है, पकड़कर ठाणे में, राते के अँधेरे में, ,शांत गली में, स्थिर मोहल्ले में, मृत बस्ती में आखों को फोड़कर, उसमें तेज़ाब दाल रही है। खाकी बर्दी में लोग अमानुषिक, जघन्य अपराध कर रहे हैं। संख्या का अंदाजा नहीं है। लेकिन अब तक दर्जनों ऐसे हादसे हो गए हैं। यह खबर पटना ही नहीं, दिल्ली की राजनीतिक गलियारे में भूकंप, भूचाल ला देगी। अब तक किसी भी पत्रकार को भनक नहीं लगी है……. इत्यादि-इत्यादि ।” किसी भी संवाददाता के लिए यह चंद शब्द इतिहास लिखने के लिए काफी था। ब्रितानिया सरकार के ज़माने में, खासकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को दमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार सन 1861 में (अपने हित के लिए) जो पुलिस एक्ट बनायीं थी, उसका कोई 120 वर्ष होने वाले थे। वैसे 22 मार्च, 1861 के पुलिस एक्ट के प्रस्तावना में लिखा था: “WHEREAS it is expedient to re-organise the police and to make it a more efficientinstrument for the prevention and detection of crime”, लेकिन भागलपुर में “कुछ और हो रहा था”, जो पुलिस्त एक्ट के इस प्रस्तावना से भिन्न था और कहा जाता है कि इसकी जानकारी तत्कालीन राजनेतओं को, राजनीतिक गलियारों में सफ़ेद वस्त्र धारियों को पता भी था । सम्बद्ध संवाददाता भागलपुर के लिए एक छायाकार के साथ निकल पड़ते हैं। “स्पॉट” का निरीक्षण करते हैं, पुलिस की उस नृशंश, क्रूर क्रिया-कलाओं का प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, अस्पताल जाते हैं, अपनी नोट-पेड पर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, नॉट पैड की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इधर छायाकार अपने कैमरा में बारम्बार फिल्म चढ़ाते जाता हैं, तस्वीरों के लिए क्लिक-क्लिक करते जाता है।

लेकिन कहते हैं न “समय” का “सापेक्ष” होना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शायद इस संवाददाता महाशय के लिए समय सापेक्ष नहीं था। भारत को “राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त किये मात्र 32 वर्ष हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान स्वतंत्रता संग्रामं के सेनानियों के आंदोलन को दमित करने के लिए जिस पुलिस एक्ट का निर्माण किया गया था, स्वतंत्र भारत में उस दिन भी वही एक्ट क्रियान्वय में था। ऐसा लग रहा था की खाकी वर्दी के लोग अंग्रेजी हुकूमत के ही हों। सम्बद्ध संवाददाता इन सभी बातों को उद्धृत करते भागलपुर की इस कहानी को अपने “पोर्टेबल टाइपराइटर” पर “खुट-खुट” करते कई हज़ार शब्दों को वाक्यों में विन्यास कर पुलिस की उस जघन्य अपराधों को, उसकी क्रूर व्यवहारों को लिखता है। लेकिन प्रारब्ध को कौन रोक सकता ? जब तक कहानी कलकत्ता पहुँचती है, तब तक आगामी संस्करण वाली पत्रिका के लिए सभी कार्य समाप्त हो गए होते हैं। यानी “दूकान बंद” यानी उस पत्रिका के लिए वह कहानी भी बासी, मछली की तरह।

इस बीच पटना के ही किसी होटल में खाते-पीते समय तेल और पेय युक्त जिह्ववा और होठों के नीचे से यह बात निकल गयी – यानी भागलपुर की घटना का “रिसाव” हो गया। यानी उस कहानी के लिए समय किसी और के लिए सापेक्ष हो गया। दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक का एक संवाददाता अपना पोर्टबल टाइपराइटर उठाया, भागलपुर पहुँच गया। वहां लोगों से मिला, खाकी वर्दीधारियों से मिला, नेताओं से मिला, अधिकारियों से मिला और फिर अपने उस टाइपराइटर पर खुट-खुट करते भागलपुर पुलिस द्वारा संपन्न जघन्य अपराधों की कहानी जो मानवता के लिए अलंक सिद्ध हुआ, अगले दिन दिल्ली से प्रकाशित दी इण्डियन एक्सप्रेस के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, हिल गयीं। उधर बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के कार्यालय वाली कुर्सी पर बैठ डॉ जगन्नाथ मिश्र को धोती गीली हो गई। प्रदेश का प्रशासन कबड्डी, कुश्ती खेलना लगी, दंड-बैठकी पेलने लगी। वह कहानी विष के अमानवीयता के इतिहास में “भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड” के रूप में कुख्यात हुआ, जिसमें 33 लोगों की आखों को समाप्त कर उसमें तेज़ाब दाल दिया गया था। इण्डियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संवाददाता थे अरुण सिन्हा और यह घटना 1979 साल के अंतिम माह से लेकर सं 1980 के अंतिम माह तक चलता रहा।

दुर्भाग्य देखिये। पुलिस के क्रूरता का शिकार हुए 33 में से 13 पीड़ितों की मृत्यु उसी समय हो गई थी। इसमें कई लोग निश्चित रूप से निर्दोष भी थे। अगर निर्दोष नहीं भी होंगे तो जब तक उनका अपराध न्यायालय साबित नहीं कर देता, तब तक उसे अपराधी भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी आंखों की रोशनी को गंवाने वालों में नंदलाल गोस्वामी, श्रीनिवास टीयर, अर्जुन गोस्वामी, बशीर मियां, मांगन मियां, अनिल यादव, शालिग्राम तांती, रामस्वरूप मंडल, मंटू हरि, लखन मंडल, पटेल साह, बलजीत सिंह, देवराज खतरी, भोला चौधरी, चमक लाल यादव, पवन सिंह, शालिग्राम साह, उमेश यादव, सहदेव दास, शंकर तांती, शैलेश तांती, सहदेव दास, वसीम मियां, सल्लो बेलदार, कमल तांती, सुरेश साह, रमन बिंद भी थे। जब मामला प्रकाश आया फिर क्या पटना, क्या दिल्ली – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कांड के जांच के आदेश दिए गए। हालांकि उस अमानवीय कांड के बाद (पुलिस उसे ऑपरेशन गंगाजल का नाम दी थी) अपराध पर काफी हद तक लगाम भी लगा। जब दिल्ली से उस समय जांच टीम आई तो भागलपुर में कई स्थानों पर टीम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। भागलपुर के लोग पुलिस के समर्थन में सड़क पर आ गई। यह पहली घटना थी जब लोग पुलिस के साथ खड़ी हुई । घटना की जांच सीबीआई से कराई गई थी। जांच के बाद इसमें शामिल डीएसपी शर्मा, इंस्पेक्टर मांकेश्वर सिंह और दरोगा वसीम सहित तकरीबन दर्जनों पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।

यह भी कहाँ जाता है कि उस समय भागलपुर जिले में अपराध चरम पर था।अपराधी अपने अपराध को अंजाम देने के लिए रात का भी इंतजार नहीं करते थे। सरेआम लड़कियों को उठाना, किसी का भी अपहरण कर लेना, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं वहां रोजमर्रे की बात हो गई थी । पुलिस अपराधी को पकड़ भी लेती कभी तो बिना किसी गवाह अथवा सबूत के उन्हें उनको छोड़ना पड़ता था । किसी की हिम्मत नहीं थी बाहुबलियों के खिलाफ खड़े होने की। पुलिस की हर जगह किरकिरी हो रही थी। यह भी कहा जाता है कि सबसे पहले भागलपुर के नवगछिया थाने में मौजूद सभी नामजद अपराधियों के आंखो में मोटी सुई चुभो के तेजाब डाला गया। फिर भागलपुर के अन्य थानों में भी यही काम किया गया और लगभग 2 साल के भीतर 33 अपराधियों को इस तरह से सजा दी गई । सन 1979 से 1980 के बीच हुए अंखफोड़वा कांड का तब लोगों में ऐसा भय समाया हुआ था कि लोग विचलित हो गए थे। लाल टोपी वालों को देख मोहल्ले के लोग भयभीत हो जाते थे, क्या पता पुलिस किसे उठा कर ले जाए और आंखें फोड़ दे।

उसी समय एक अफवाह यह भी फैली कि सेंट्रल जेल में भी आंखें फोड़ी गईं हैं। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए सेंट्रल जेल परिसर में प्रवेश कर गए थे। उन्हें रोकने की हिम्मत पुलिस नहीं कर सकी थी। बाद में काफी संख्या में फोर्स बुलाने पर लोगों को जेल परिसर से किसी तरह बाहर निकालने में सफलता मिली थी। तत्कालीन जेल अधीक्षक बीएल दास (बच्चू लाल दास) को तब उस अफवाह को लेकर काफी सफाई देनी पड़ी थी। मानवाधिकार आयोग, न्यायालय में उन्हें दौड़ लगानी पड़ी थी। घनी आबादी वाले इलाके से भी पहले से तय सूची में नामित लोगों को खींच-खींच कर थाने लाया जा रहा था। वहां उनकी आंखें टकुआ से फोड़ कर उसमें तेजाब डाल दी जा रही थी। पूरे मामले की चर्चा एसीजेएम और जिला जज से की गई। मामला उत्तरोत्तर गंभीर हो रहा था। भागलपुर के न्यायालय में अनेकानेक नेत्रहीन अभियुक्तों की पेशी हो रही थी। इस तथ्य को भागलपुर न्यायालय के एक अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय की वरीय अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी को पत्र लिखे। अधिवक्ता हिंगोरानी इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखीं। पुलिस टीम का बर्बर कृत्य तब तक जारी रहा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में संज्ञान नहीं ले लिया। जांच के आदेश दिए गए। स्थानीय सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। कोई 15 पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाते हुए न्यायिक कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें से 14 पुलिस पदाधिकारी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई के बाद जिले में अपराध तो नियंत्रित हो गया लेकिन लोगों को पुलिस का अमानवीय चेहरा भी दिखने लगा। भागलपुर पुलिस के साथ-साथ सरकार पर भी सवाल खड़े हुए। दुर्भाग्यवश आज भी बहुत सारे सवालों का जबाब नहीं मिल पाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर सभी पीड़ितों का उपचार करते हुए मुआवजा देने का आदेश हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने पुनर्वास के लिए भी आदेश दिए। पीड़ितों के नाम से 30-30 हज़ार रुपये स्टेट बैंक में जमा कराये गए और मुआवजे के तौर पर उन्हें, उनके परिवार को 750/- रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया। मानवीय दृष्टि से वह सब कुछ हुआ – परन्तु वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था – क़ानूनी तौर पर न्याय यानी अपराधियों को सजा देना कानून का काम है लेकिन अपराधियों के लिए खुद के हाथों में अपराध लेना, ये कहीं से उचित नहीं है। बहरहाल, प्राचीन रोम में न्याय की देवी जस्टीसिया है, जिनके एक हाथ में तराजू, दूसरे में दुधारी तलवार है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तलवार – न्याय और विवेक के संतुलन को व्यक्त करते हैं और आंखों पर पट्टी – का मतलब है कि न्याय करते वक्त यह देखना नहीं चाहिए कि सामने कौन है, अपना या पराया। इसके अलावा यह काम निर्भय होकर किया जाना चाहिए। अब न्याय की देवी रोम की हों या भारत की, अपराधी रोम का हो या भारत का – न्याय की अपेक्षा तो सभी करते हैं।

बहरहाल, आर्यावर्तइण्डियननेशन(डॉट)कॉम भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड के 42-वर्ष बाद एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा है। इस श्रृंखला में इस कहानी के बाद सबसे पहले हैं सन 1979 के दिल्ली से प्रकाशित दी इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के तत्कालीन संवाददाता श्री अरुण सिन्हा साहेब से बातचीत। सिन्हा साहेब ही थे जिन्होंने पुलिस की बर्बरता की कहानी सबसे पहले दी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उजागर किया। उन दिनों पटना से चार अखबार निकलते थे – आर्यावर्त, दी इण्डियन नेशन, सर्चलाइट और प्रदीप। लेकिन उनकी पत्रकारिता पिछड़ गई।

क्रमशः