बलिया / पटना / कानपुर / गया और मुंबई : बात अस्सी के दशक की है। आम तौर पर बाज़ार में अपनी उपस्थिति बनाये रखने के लिए, बाज़ार से विज्ञापनों को झाड़ू से पोछकर अपने पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए, ए.बी.सी.डी. में अपने पत्र-पत्रिकारों की प्रसार-संख्या को क़ुतुब मीनार की ऊंचाई पर बरक़रार रखने के लिए प्रकाशक अपनी पत्रिकाओं को सप्ताह प्रारम्भ होने के एक-दो दिन पहले ही देश की सड़कों पर, गलियों के नुक्कड़ों पर हम जैसे विक्रेताओं के पास पहुंचा देते थे। उन दिनों प्रकाशक जिस भाषा में पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, उस भाषा के प्रति तो सम्मान था ही उनका, एक इक्षा यह भी होती थी कि लेखक को जो भी पैसा मिले, चाहे शब्दों का पहाड़ा पढ़कर या प्रकाशित सामग्रियों को बित्ता से नापकर, समय पर मिले, ताकि उसका भी घर-द्वार चलता रहे। आज जैसे प्रकाशकों और मालिकों जैसी मनोदशा नहीं थी उन दिनों। आज समाचार से कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन छापो, अर्ध-नग्न, नग्न, विभिन्न मुद्राओं में तस्वीर छापो। प्रसार को सम्मुन्नत बनाओ। विज्ञापन लाओ, पैसा कमाओ – नहीं तो जाओ। आज की पत्रकारिता इससे बेहतर स्थिति में नहीं है।

उन दिनों भारतीय स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम क्रांतिकारियों के वंशजों, जो स्वतंत्र भारत के समाज से उपेक्षित हैं, आज की पीढ़ियां जिन्हे जानती नहीं है, पहचानने की बात तो कोसों दूर, से मिलने के क्रम में पिछले दिनों रघुनाथ पाण्डेय जी के घर गया था। मेरे साथ मेरा पुत्र भी था और कैमरा गर्दन में लटका था । पाण्डेय जी सरकारी विद्यालय में गणित के शिक्षक थे। अपनी लम्बी सेवा के बाद अवकाश प्राप्त कर गांव, गली, मोहल्ले के बच्चों को गणित की शिक्षा मुफ्त में देते थे। पाण्डेय जी का मानना था और है भी कि ‘गणित’ चाहे जीवन का हो या ‘जीवन की कमाई’ का – अगर दुरुस्त नहीं रहा, तो दशमलव के बाद एक अंक का अंतर होने पर भी “जय” के स्थान पर “क्षय” निश्चित होना निश्चित है। कोई पांच फीट दस इंच लम्बाई, सुडौल शरीर, भारी-भरकम आवाज वाले रघुनाथ पाण्डेय जी भारत के 134 करोड़ लोगों में गुमनाम होने वाले व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हे भारत के लोगों को नहीं जानना चाहिए। अगर वे नहीं जानते उन्हें तो यह भारत के लोगों का दुःर्भाग्य है। रघुनाथ पाण्डेय अपने दादा के ऊपर बनी फिल्म “मंगल पाण्डेय- द राइजिंग” से सम्बंधित कोई पांच किलो से अधिक दस्तावेज हाथ में लिए कहते हैं कि फिल्म बनना, या बनाना अच्छी बात है – लेकिन तथ्यों के साथ छेड़खानी गलत है। रघुनाथ पाण्डेय जी भारत के शहीद मंगल पाण्डेय जी की चौथी पीढ़ी के वंशज हैं और मुंबई के आमिर खान को कचहरी में घसीटने की हिम्मत भी किये थे।

उस घटना के कुछ दिन बाद मैं कानपुर शहर से कोई 30 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित बाजीराव पेशवा – II के भव्य किला से पूर्व एक विशालकाय पीपल के वृक्ष के नीचे झोपड़ी-नुमा मकान में पहुंचा। मेरे साथ मेरी पत्नी और पुत्र दोनों थे। यह स्थान किसी आम भारतीय ग्रामीण इलाकों जैसा ही था। सरकारी दस्तावेजों में यह स्थान अभी तक “स्मार्ट सीटीज” के रूप में दर्ज नहीं हुआ था। यह अलग बात थी कि यह स्थान जब अविभाजित भारत की आवादी मात्र 27 करोड़ थी तब इस स्थान पर तीन ऐसे लोगों का बचपन बीता, जबानी बीती, जब भारत के लोग ब्रितानिया सरकार के साँसे खींच रहे थे। उन 27 करोड़ लोगों में मातृभूमि की आज़ादी के लिए न तो कमर में ताकत थी और न मानसिक रूप से वे सज्ज थे। लेकिन तीन व्यक्ति औरों से अलग थे। आज देश की आवादी 136 करोड़ है – आज भी वे अलग हैं। जानते हैं उनका नाम क्या था – रामचंद्र पांडुरंग राव यानी तात्या टोपे, मनु यानी लक्ष्मी बाई और पेशवा। आज भी उस जगह पर तात्या टोपे की चौथी पीढ़ी के वंशज रहते हैं। आज़ाद भारत में तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई पर अनंत कहानियां लिखी जा चुकी हैं। दर्जनों फिल्म और बॉयोपिक बन गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी की आज से 14-वर्ष पूर्व, यानी 2007 हम जब तात्या टोपे के प्रपौत्र श्री विनायक राव टोपे को स्थानीय अधिकारी से एक पत्र लाने को कहे, जिनके कार्यालय में उन्होंने दर्जनों दस्तावेज और ऐतिहासिक वस्तुएं जमा किये थे जो तात्या टोपे की, उनकी माँ की थी; सम्बद्ध अधिकारी अपने चपरासी से कहकर उन्हें कक्ष से तत्काल बाहर निकलने को कहा और वे निकाले गए।

कानपुर यात्रा के कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर इलाके गया था। यह इलाका सन 1857-1947 आज़ादी के प्रथम आंदोलन के दौरान सैकड़ों वीरों को जन्म दिया था, जिन्होंने समयांतराल मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने-अपने प्राणों को भी उत्सर्ग किये थे। इसी इलाके में जन्म हुआ था खुदीराम बोस का और उनके गुरु सत्येन्द्रनाथ बोस का। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर कॉन्सपिरेसी केस के तहत 11 अगस्त 1908 को फांसी लगी थी। जबकि उनके गुरु सत्येन्द्रनाथ बोस को अलीपुर बम्ब ब्लास्ट केस में उसी वर्ष, यानी 21 नवम्बर, 1908 को अलीपुर जेल में फांसी पर लटकाया गया था। सत्येन बोस के पोते की पत्नी श्रीमती अनीता बोस जब हम पति-पत्नी और पुत्र को देखी, इस विषय पर बात करते सुनी, अश्रुपूरित हो गई। मेरी पत्नी को पकड़कर कहती हैं: “आज तक किसी ने इस तरह परिवार का दर्द नहीं पूछा। देश तो कब आज़ाद हो गया था। अब तो हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किये, फांसी पर लटके, कोई पूछता भी नहीं है।

गली के नुक्कड़ पर दो मूर्तियां लगी दिखाई दी। उन मूर्तियों के ऊपर स्थानीय लोग कपड़े सुखा रहे थे । कारपोरेट उत्पादनों का बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा था, जिसके नीचे खुदीराम और सत्येन बोस छीप गए थे । कौन सुनता है ? यह अलग बात है कि खुदीराम बोस पर, सत्येन बोस पर या उस समय के अनेकानेक क्रांतिकारियों पर, मिदनापुर जिले पर दर्जनों फिल्म और बॉयोपिक बने हैं। किसी ने किसी भी वंशज के परिवारों से बात नहीं किये, अपना हाथ नहीं बढ़ाये, दो पैसे की मदद तो दूर, दो शब्द भी नहीं कहे। रघुनाथ पाण्डेय, विनायक राव टोपे या श्रीमती अनीता बोस महज एक दृष्टान्त हैं आज भी, जो स्वतंत्र भारत के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है, और भारत के मुंबई फिल्म नगरी में बॉयोपिक बनाने वाले, फिल्म में काम करने वाले लोग बाग़ भी तो इसी समाज के लोग हैं। खैर।

भारत में “बॉयोपिक” पर फिल्म बनाना और क़ुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर पैसे कमाना मुंबई फिल्म जगत का पर्यायवाची हो गया है। संविधान के निर्माता से लेकर संविधान का धज्जी उड़ाने वाले, सबों पर आज कल मुंबई में फिल्म बनायी जाती है। गुगुल महाशय के आगमन के बाद देश-विदेश के लेखकों ने उनका उसी तरह स्वागत किये, जिस तरह ‘ससुराल में नए दामाद’ का या ‘बहनोई की उपस्थिति में विवाहोपरांत छोटी साली का मइके में आगमन’ पर होता है । जिस तरह गुसलखाने के बराबर भी रसोईखाने का अनुभव नहीं होने पर मोहतरमा और मोहतरम गैस के चूल्हे पर कराही चढ़ाकर उसमें चाय छौंकते हैं, आधुनिक भारत में फिल्म के लेखक चतुर्दिक गुगुल महाशय के आँगन से हल्दी, धनिया, जीरा, गोलकी, लाल मिर्च थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकाल कर हींग के साथ छौंका लगाते हैं और फिर थाली में परोसते हैं। इस रसोईखाने में निर्मित इस पदार्थ को अपना कहकर फिल्म बनाते हैं।

भारत के समीक्षा बाजार में फिल्म समीक्षकों की किल्लत ही नहीं, बाढ़ सी है। आज स्थिति ऐसी है कि भारत के युवक और युवतियां, भारत में निर्मित बॉयोपिक फिल्म के निर्माताओं और लेखकों पर शोध करने की आवश्यकता है। आज हालात ऐसी है कि “बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों को मानसिक रूप से बीमार भारतीय बाजार में बेचने के लिए शहीदों के नाम से गिनती सिखाया जा रहा है, पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है । औसतन स्कूल जाते बच्चों को, उनके माता-पिताओं को अगर मंगल पाण्डेय जी के बारे में पूछ लें की कौन थे, तो अपनी बत्तीसी बाहर निकालकर कहने में तनिक भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे कि आमिर खान। अगर ‘स्मार्ट-सिटीज’ के बच्चों से पूछ ले भगत सिंह कौन थे, तो मुंबई की अदाकारा ‘काजोल’ के पति का नाम ले लेंगे या फिर लोकसभा के एक सांसद का नाम ले लेंगे। साथ में उनके पिता और माता का भी नाम ठोक देंगे। स्थिति इससे बेहतर नहीं है। विश्वास नहीं हो तो आजमाकर देखिये।

भारत को ब्रितानिया सरकार के शरणागत होने से मुक्ति के बाद शायद भारतीय समाज का कोई ही ऐसा क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, विद्वान, विदुषी, क्रांतिकारी, शहीद, राजनेता, अपराधी, चोर, डकैत, बलात्कारी, धार्मिक, सामाजिक लोग-बाग़ होंगे जिनपर बॉयोपिक नहीं बना होगा। मसलन: ‘डॉ भीमराव अम्बेडकर’ पर ही दर्जनों बॉयोपिक बने हैं। इसी तरह ‘शहीद भगत सिंह’ पर इन्किलाब बना, शहीद बना, दी लीजेंड ऑफ़ भगत सिंह बना। ‘पान सिंह तोमर’ पर बायोपिक बना। कहीं कबड्डी पर बायोपिक बना तो, कहीं क्रिकेट के खिलाड़ी पर। कहीं हॉकी के खिलाडी पर बायोपिक बना, तो कहीं कुस्ती पर। कहीं ‘मंगल पांडेय’ पर बना तो कहीं ‘फूलन देवी’ पर। सभी बायोपिक फिल्म्स भारत ही नहीं विश्व के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। झोला में नहीं, बल्कि रेल के कंटेनरों में भरकर पैसे एकत्रित किये गए। सम्मान एकत्रित किये जा रहे हैं । फिल्म के निर्माताओं से लेकर निवेशकों तक भारत के बैंकों से विदेशी बैंको तक अपने-अपने खातों में अंकों के आगे “शून्य” की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं । लेकिन विगत 75 वर्षों में ‘अपवाद’ को छोड़कर, शायद ही किसी भी बॉयोपिक फिल्म के निर्माताओं से लेकर फिल्म अदाकार और अदाकारा तक, जिस व्यक्ति-विशेष की कहानी पर बन रही है, जिस फिल्म में वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं; उस व्यक्तिविशेष को जानते होंगे, उसके परिवार और परिजनों को, वंशजों को जानते होंगे। शब्द बहुत कटु है लेकिन मेरी जाणार में सत्यता की पराकाष्ठा पर है, इसलिए लिख रहा हूँ।

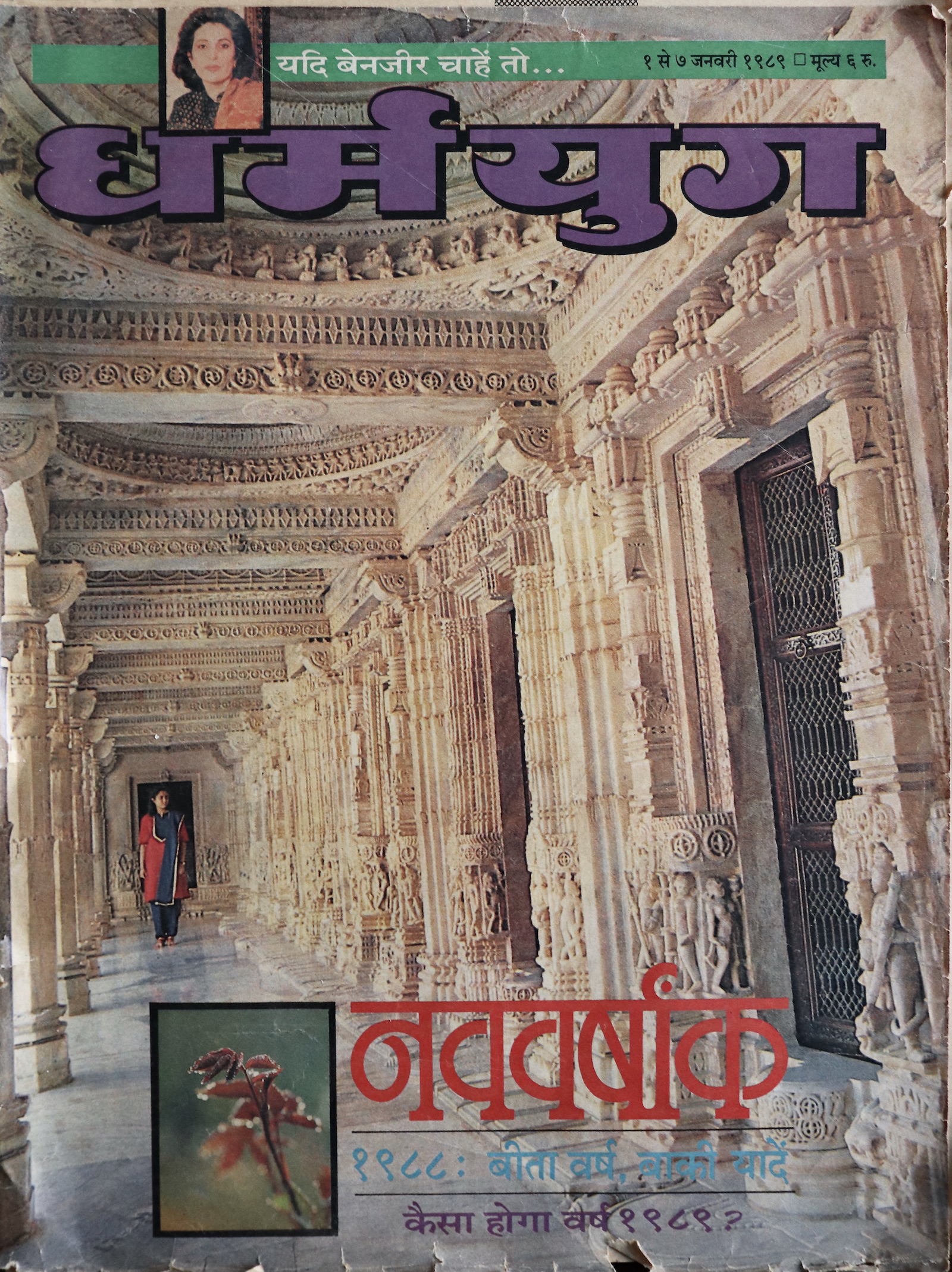

बहरहाल, ये हैं अरुण सिंह। पटना के हैं। दशरथ दास पर ‘पहली कहानी’ के लेखक यही है। ‘धर्मयुग’ में प्रकाशित हुआ था। साल था 1989 और अंक था 1-7 जनवरी। आप तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते होंगे ‘दशरथ मांझी’ के रूप में और इस दाढ़ी वाले बाबा अरुण सिंह का नाम भी नहीं सुने होंगे। अरुण सिंह एक दृष्टान्त हैं – भारत में लेखकों के शोषण का। भारत में ऐसे लाखों लेखक मिल जायेंगे जिनके बल पर भारत में “बॉयोपिक फिल्म” बनती है और वे सभी आर्थिक रूप से किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। यह आर्थिक शोषण सिर्फ लेखकों के साथ ही नहीं, बल्कि “विषय” के साथ भी आर्थिक बलात्कार होता आ रहा है। तकलीफ इस बात की है कि समाज में अनपढ़ों से लेकर शिक्षित विद्वान और विदुषी तक की मानसिकता इतनी कुंठित है कि वे वस्त्र में लगे इत्र और परफ्यूम के सुगंध के “फॉलोवर्स” हो जाते हैं, “ऑटोग्राफ” लेने के लिए क्या-क्या नहीं कर लेते।

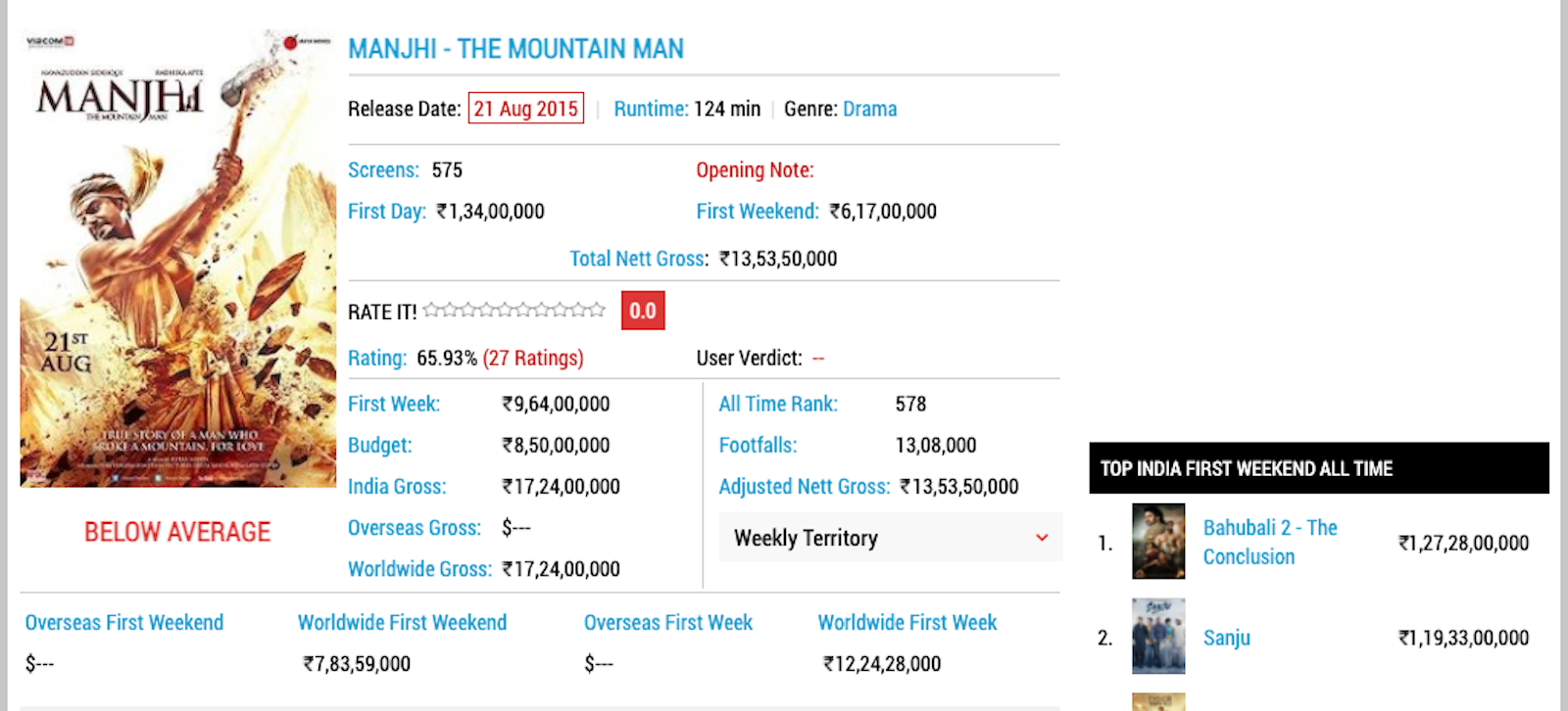

दशरथ दास थे पहाड़ तोड़ने वाले। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता नहीं बनाया, अलबत्ता, वे चाहते थे कि उनके गाँव, पंचायत में, अंचल में, प्रखंड में रहने वाले सभी लोग, चाहे चन्दनधारी, टीक धारी, जेनऊ धारी ब्राह्मण हों या तलवार उठाने वाल राजपूत या फिर मजदूरी कर पेट पालने वाले, अपने परिवार को जीवित रखने वाले समाज के अन्य लोग – सभी उस रास्ते का उपयोग करें। दूरी को कम करें। लेकिन सफ़ेद वस्त्रधारी नेता उसे “मांझी’ बना दिए और केतन मेहता तो प्रेम कहानी लिखकर 16 करोड़ रुपये एकत्रित कर लिए। दशरथ दास अपनी जीवन का अंतिम सांस लेकर ईश्वर के पास, अपनी पत्नी के पास इतिहास रचकर कूच कर गए।

दशरथ दास एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे । वे जिस गांव में रहते थे वहाँ से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़ (गहलोर पर्वत) पार करना पड़ता था। उनके गाँव में उन दिनों न बिजली थी, न पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत संकीर्ण था। एक दिन फाल्गुनी देवी, उनकी पत्नी, अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी, रास्ते में उसे चोट लगी, जिसके कारण मिट्टी के बर्तन में रखा पानी गिर गया। अपने पति से कही आज आप खाने के बाद पानी नहीं पी पाएंगे। यह बात दशरथ दस के ह्रदय को बेध दिया। दशरथ दास जैसे खेत में कार्य करने वाले अनेकानेक श्रमिक थे और लगभग सभी “श्रमिक जाति” के ही थे। सबों की पत्नियां, बच्चे अपने श्रमिक पिता, चाचा, दादा, भाई के लिए खाना-पानी लाते थे। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए वे पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने लगे। फाल्गुनी देवी, इस घटना के सात साल बाद ईश्वर को प्राप्त हुई, बीमारी, उपचार और भर-पेट भोजन की किल्लत के कारण।

जिस दिन उनकी पत्नी इस पृथ्वी पर अंतिम साँस ली, दशरथ दास का गहलौर पहाड़ पर रास्ता का भविष्य दिखने लगा था। अपनी पत्नी की मृत्यु के अगले 15-16 साल तक गहलौर पहाड़ पर हथौड़ी-छेनी चलता रहा, पहाड़ कटते रहे, रास्ता बनता रहा। इस पुरे कार्य को करने में दशरथ दस को कोई 22+ वर्ष लगा जब वे सन 1982 में अत्रि और वजीरगंज की दूरी 40 किलोमीटर कम कर 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिए। कहते हैं बिना पागलपन से कोई काम नहीं हो सकता, खासकर जब हम-आप समाज में क्रांति लाने की बात करते हैं। दशरथ दास को भी गया के लोगों के अलावे मध्य बिहार के लोग बाग “पागल” कहते थे। स्वाभाविक भी है। लेकिन इस बात को लिखते समय न तो मैं हिचकी ले रहा हूँ, न मेरी कलम थरथरा रही है, न मैं तुतला रहा हूँ कि “बिहार के लोगों की मानसिकता स्वहित के लिए चाहे क़ुतुब मीनार जैसी हो, सामाजिक हित, सार्वजनिक हित की जब बात होती है तब सभी मानसिक रूप में दिव्यांग हो जाते हैं – चाहे नेता हों, अधिकारी हों, मंत्री हों संत्री हों। दशरथ दास कोई 78 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किये।

आर्यावर्तइण्डियननेशन(डॉट)कॉम से बात करते अरुण सिंह कहते हैं: “बहुत तकलीफ होती है जब समाज में ऐसे दृष्टान्त देखता हूँ। दशरथ ‘दास’ थे वे, न कि दशरथ ‘मांझी’। लोगों ने, नेताओं ने उन्हें ‘मांझी’ बना दिया। जिस पहाड़ को अपनी छेनी-हथौड़ी से तोड़कर समाज के लोगों को एक नया रास्ता दिया, एक नया वजूद दिया, अपनी मेहनत से यह सिद्ध कर दिया कि हम अकेले भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपनी सोच से एक नया मिशाल कायम कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं; बिहार सरकार गहलौर में तीन किलोमीटर पक्की सड़क का नाम दशरथ ‘मांझी’ के नाम पर करने का प्रस्ताव रखी। यह भी कही उनके नाम पर (मांझी शब्द जोड़कर) अस्पताल बनाएंगे – जबकि वह व्यक्ति मांझी था ही नहीं। यह राजनिति है। बिहार के पूर्व मुख़्यमंत्री जीतनराम ‘मांझी’ उन्हें अपने ‘समुदाय’ में जोड़ लिए। लेकिन बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जीतनराम मांझी कभी दशरथ दास से मुखातिब भी नहीं हुए होंगे। उन्हें देखे भी नहीं होंगे। उन्हें जानते भी नहीं होंगे। सब राजनीति है। दशरथ दास की पत्नी उनके पहाड़ तोड़ने के संकल्प लेने के सात साल बात मृत्यु को प्राप्त की। उनका बेटा शरीर से लाचार था, अपाहिज था। बेटी विधवा थी। किसी ने इन बातों को देखा भी नहीं। यह दुःखद है।”

अरुण सिंह आगे कहते हैं: “आम तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत लगन से कोई काम करता है तो समाज के लोग उसे पागल करार कर देते हैं। दशरथ दास के साथ भी यही हुआ। दशरथ दास के इस ऐतिहासिक कार्य को लोगों ने उसकी पत्नी की प्रेमगाथा से जोड़ दिया। उसकी पत्नी की मृत्यु सात साल बाद हुई। उन्होंने अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ा। लोग कहते रहे और वह अनसुना करता रहा। उसकी सोच न केवल तत्कालीन समाज के, प्रदेश के लोगों से बहुत ऊँचा था; बल्कि आज भी लोग उसकी सोच को नहीं आंक सकते हैं। “मांझी: दी माउंटेन मैन” फिल्म बनाकर केतन मेहता ने जिस तरह समाज एक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज, प्रदेश और मानवीयता के प्रति सम्मान और दायित्व का मजाक उड़ाए, यह केतन मेहता की सोच से परे हैं। लोगों ने दशरथ दास की सोच को ‘बहुत सीमित’ कर दिया। मेरा मानना है कि लोग दशरथ दास जैसी सोच के उत्कर्ष के बराबर सोच ही नहीं सकते हैं। वह कभी भी अपनी पत्नी, या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा – और लोगों की कुंठित सोच ने उसे पत्नी-प्रेम के साथ जोड़ दिया। आमिर खान तो हद ही कर दिए। ख्याति के लिए विश्व को क्या-क्या नहीं कहा, दशरथ दास के परिवार, परिजनों को क्या-क्या नहीं भरोसा दिलाया, उनका विश्वास जीता – सत्यमेव जयते के प्रसारण के बाद सभी बातें समाप्त हो गयी। यह अच्छी बात नहीं है।” सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगबाग मृत्युशय्या पर पड़े लोगों का भी स्वहित के लिए व्यापार करना, उसके नाम और यश को भारत के बाज़ारों में बेचना अब ओछपन की श्रेणिओ में नहीं मानते। उन्हें इसके लिए निर्लज्जता नहीं होती।

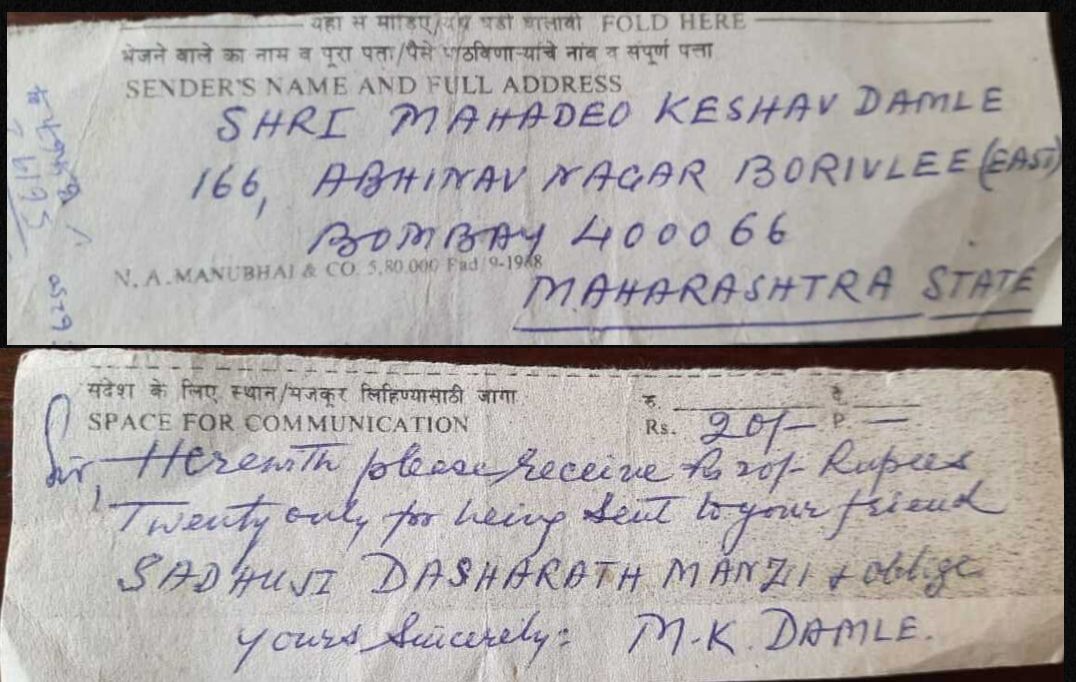

भारत की बात छोड़े, तो शायद बिहार के कोई 12 + करोड़ लोगों को यह नहीं मालूम होगा (वैसे भी मालूम क्यों करेंगे) कि धर्मयुग के 1-7 जनवरी, 1989 के अंक में दशरथ दास की कहानी के प्रकाशन के बाद महाराष्ट्र टाईम्स के बासुदेव दशपुत्रे एक पत्र के माध्यम से पहले अरुण सिंह से अनुमति मांगे और फिर उस कहानी को मराठी भाषा में अनुवाद कर महाराष्ट्र टाइम्स में प्रकाशित किये थे। उस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद कर ‘दी हिन्दू’ समूह के तत्कालीन “दी वीक” पत्रिका में भी प्रकाशन हुआ था। इस विषय पर जब अरुण सिंह से पूछे तो वे कुछ पल रुके, एक लम्बी सांस लेते कहते हैं: “बासुदेव दशपुत्रे की चिठ्ठी आयी थी। वे चाहते थे कि उस कहानी का प्रकाशन मराठी भाषा में भी हो। वह कहानी महाराष्ट्र टाइम्स में बृहत् पैमाने पर प्रकाशित हुई। आप जानकार, सुनकर, देखकर हैरान हो जायेंगे की महाराष्ट्र टाइम्स में कहानी के प्रकाशन के बाद, धर्मयुग से और वासुदेव जी से मेरे घर का पता महाराष्ट्र के लोगों ने लेना प्रारम्भ किया। महाराष्ट्र का शायद ही कोई जिला अछूता रहा होगा, जहाँ से मुझे पत्र नहीं आया था, जहाँ से मुझे दशरथ दास के लिए आर्थिक मदद नहीं आया था हर महीने। आर्थिक मदद पांच रुपये की भी थी, और 10, बीस, पच्चीस, पचास. सौ रुपये की भी। दशरथ दास महीने में एक बार अथवा दो महीने में एक बार अवश्य आते थे। जब उनके हाथों मैं महाराष्ट्र के दूर-दरस्त इलाकों से प्रेषित मनीऑर्डर का रसीद देता था, पैसा उनके हाथों में रखता था, वे अश्रुपूरित हो जाते थे। मैं उस वेदना और संवेदना को शब्दों में नहीं कह सकता। फिर कुछ पल के लिए अरुण सिंह शांत हो गए …. आगे कहते हैं….लेकिन बिहार के किसी कोने से एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं उठा। दशरथ दास तो मध्य बिहार के गया जिले के ही तो रहने वाले थे।”

अरुण जी आगे कहते हैं: “इस कहानी के प्रकाशन के बाद कलकत्ता से राजकमल भारती ने संपर्क साधा। वे चाहते थे कि एक फिल्म बनायें और वे इस कार्य में मेरी मदद चाहते थे। वे कलकत्ता से दशरथ दास के गाँव गए और उन्हें लेकर पटना आ गए। वे पूरी कहानी सुने। वे पूरी कहानी को हूबहू रखकर फिल्म बनाना चाहते है। कोई भी फेरबदल, मिर्च-मसाला मिलाये बिना – एक मानवीय कहानी। दशरथ दास और राजकमल जी के साथ करारनामा बना, हस्ताक्षर हुए। उन दिनों में दशरथ दास को 50,000 नगद देने को तैयार हुए, साथ ही, 10,000 रुपये अग्रिम भी दिए। पुनः वापस आने के एक विश्वास के साथ वे दशरथ दास से बिदा लिए। लेकिन आज तक फिर कभी नहीं आए। उनके द्वारा बताए गए पते पर कई बार पत्राचार किये, लेकिन जबाब नहीं मिला।

अरुण सिंह की कथा-व्यथा सुनकर भारतीय पत्रकारिता और वर्तमान काल के मूर्धन्य पत्रकारों, संस्थान के मालिकों पर हंसी आ गयी। आम तौर पर जनवरी और अगस्त के प्रथम सप्ताह में मुझे सैकड़ों पत्रकारों के फॉर आते हैं। सुबह, शाम मोबाईल की घंटी टनटनाता है। सभी कहते हैं कि : “शिवनाथ जी आपने जो शहीदों के वंशजों को ढूंढा है, आप उन सबों का संपर्क नंबर और पता व्हाट्सएप आकर दें, प्लीज। हम सभी उन पर सीरीज में कहानी करना चाहते हैं। नए तरीके से उन्हें दिखाना चाहते हैं। पहले की सरकार के समय काल में उनकी बहुत उपेक्षा हुई है…… इत्यादि-इत्यादि।” मैं भी मूक-बधिर होकर उनकी बातों को सुनता रहता हूँ। जैसे ही उनकी सांस रूकती है अगले वाक्य को पकड़ने के लिए, मैं बीच में कुदककर कहता हूँ की आप अपने संपादक अथवा मालिक से कहें की वे सभी वंशजों के बैंक लेखा में न्यूनतम पांच-पांच लाख जमा करबा दें, मैं सभी का नाम आपको तत्काल प्रेषित कर दूंगा। फोन काट देती हैं। क्या समझे ?

इक्षा और इच्छा में फर्क है।

आभार