पटना / नालंदा / नई दिल्ली : विगत दिनों नालंदा गया था। लोग बाग़ कहते हैं शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था, जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। समयांतराल नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ इस पृथ्वी पर। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान पांचवीं सदी में हुई थी। परन्तु सन् 1193 में ख़िलजी के आक्रमण दौरान इसके अस्तित्व को नेस्तनाबूत कर दिया गया था। नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय में आठवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। छात्रों की संख्या 10 हजार से अधिक थी। यहाँ भारत के अलावे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से भी छात्र पढ़ने आते थे। उन छात्रों में ज्ञान बांटने के लिए कोई दो हजार से भी अधिक शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय को नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ७ वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्त्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किये थे । प्रसिद्ध ‘बौद्ध सारिपुत्र’ का जन्म यहीं हुआ था…इत्यादि…इत्यादि।

यह सब सुनकर, पढ़कर किसी को भी उत्सुकता होगी एक बार नालंदा धूम लें। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नालंदा विश्वविद्यालय का समावेश है। मन में सोचा शायद उन दिनों की शिक्षा की बुनियाद इस विश्वविद्यालय के किसी कोने में दिखाई दे। अगर एक ईंट भी मिल जाए तो उसे दिल्ली के राजपथ पर लगा दूँ ताकि बिहार का नाम शिक्षा की जगत में पुनः स्थापित हो सके। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश पथ के दोनों तरफ पैदल चलने के लिए मुख्य मार्ग से तनिक ऊँचा पथ बना था। शहर में बाबू लोग, पढ़ें-लिखे विद्वान-विदुषी उसे “फुटपाथ” कहते हैं। यानी “फुट” माने “पैर का जोड़ा” और “पथ” माने “रास्ता”, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन और आवागमन के मद्दे नजर, जैसे शहरों में भी स्थानीय प्रशासन के लोगों के “सहयोग” से पैदल चलने वाले रास्ते पर दूकानदारी कर पेट पाला जाता है; यह बिमारी नालंदा के इस रास्ते पर भी देखने को मिला।

स्वाभाविक है मुफ्त में तो स्थानीय प्रशासन यह सुविधा उपलब्ध् कराई नहीं होगी। अपने-अपने वर्दी और अपने-अपने ओहदे के अनुरूप नालंदा के इस सड़क पर स्थित इस दुकानदारों से भी “द्रव्य” को एकत्रित करने के लिए होइ न कोई “वसूलीभाई” अवश्य होंगे। वहीँ बाएं तरफ एक बग्गी दिखा। “मुंह में जाबी” लगा घोड़ा घास खाने का अनवरत प्रयास कर रहा था। बग्गी पर लिखा था – गरीब रथ। मैं नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन शिक्षकबृंदों को अन्तः मन से याद कर रहा था। सोच रहा था “घोड़ा आखिर प्रयास तो कर रहा है। कहीं प्रयास सफल हो गया तो मुंह में बंधा जाल भी खुल जायेगा और उसे भोजन तो मिल जायेगा। यहाँ तो पटना में बैठे सफ़ेद वस्त्रधारी फ्री-इंटरनेट, फ्री-साईकिल, फ्री-दिन का भोजन, फ्री-विद्यालय का पोशाक इत्यादि देकर बच्चों के माता-पिता और अन्य मतदाताओं को लुभाते रहते हैं, ताकि “तीर” पर बैठकर वोट कहीं “कमान” पर नहीं बैठ जाय, या फिर “हाथ” से फिसलकर “कमल” पर न चला जाय।

सड़क के बाएं तरफ चाय की एक दूकान पर बैठा। यह दूकान भी “आधिकारिक” तौर पर “पैदल चलने वाले रस्ते” पर ही बनी थी। दूकान में बैठे मालिक को दो प्याली चाय बनाने को कहा। मालिक मुझे देखकर “जबरदस्ती” मुस्कुरा रहा था। यह भी विपणन की एक अदा है। दूकानदार के बगल में एक बालक भी था। मैं उससे पूछ बैठा की तुम विद्यालय नहीं जाते? बालक गेहुअन सांप जैसा आँख दिखाकर, पहले शांत हुआ और फिर आक्रामक शब्दों में प्रहार किया। उस बालक का उत्तर सुनकर नालंदा विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और उस ज़माने में विश्वविद्यालय में जितने भी शास्त्र और शास्त्रार्थ हुए होंगे, मगज में ढुकते बाहर निकल गया।

बालक कहता है: “जब नालंदा विश्वविद्यालय अब महज एक दर्शनीय स्थान रह गया है, खंडहर देखने के बहाने लोग आते हैं और अंदर प्यार-मुहब्बत करते हैं, चुम्मा-चाटी करते हैं, हिलते-डुलते हैं, सड़क बनाने वाले अलकतरा पानी में घोलकर सड़क पर बिछाते हैं, दीवार बनाते समय बालू-सीमेंट का अनुपात जो चार वर्तन:एक वर्तन होनी चाहिए, उसके स्थान पर आठ वर्तन:एक वर्तन रखते हैं और उस मसाले से दीवार चूनते हैं; इस बात को इस विश्वविद्यालय के अधिकारी से लेकर पटना और दिल्ली तक बैठे लोग वाकिफ होते हुए भी, सामने वाले घोड़े की तरह मुंह में जाबी लगाए हैं; वैसी स्थिति में शिक्षित होना अथवा नहीं होना, क्या मायने रखता हैं? हमारे गाँव में सत्तर वर्ष आज़ादी के बाद भी एक विद्यालय नहीं खुला। अगर गाँव के बच्चे काम करना बंद कर दें तो दिन में खाने के समय रोटी के बदले खेतिहर मालिकों का डंडा रसीद होगा और रात में माता-पिता का मार नसीब होगा। आप बताएं बाबूजी मैं क्या करूँ? काम करूँ या विद्यालय जाऊं ?” उस बच्चे के शब्द मेरे कानों को सहस्त्र खंड कर दिया।

फिर सोचने लगा। नालंदा एक ‘संज्ञा’ है और यह ‘पुलिंग’ भी है । बिहार की राजधानी पटना से कोई 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा की भूमि अपने प्राचीन इतिहास के लिये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ “भगवान्” बनने से पहले बुद्ध और महावीर कई बार आये। यह भी मालूम हुआ कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति नालंदा में ही स्थित ‘पावापुरी’ में हुई थी और अनेकानेक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई। आधुनिक बिहार के राजनीतिक इतिहास में, जब बिहार में “दूल्हा-दुल्हिन” यानी पति-पत्नी का साम्राज्य था, तब बिहार के ही एक हस्ताक्षर फोटो-जर्नलिस्ट का अपहरण भी हुआ था इसी नालंदा में । हैरान नहीं हों। अखबारी ख़बरों के मुताबिक, जब फोटो-जर्नलिस्ट को पुलिस बहुत मुस्तैदी से ढूंढी, तो उन्हें दर्शनीय वस्तु स्वरुप तत्कालीन बिहार के मुखिया, यानी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर प्रस्तुत किया गया और वहां उपस्थित पत्रकार बंधू-बांधवों को कैमरे के क्लिक-क्लिक-क्लिक की आवाजों के बीच पटना के उस मूर्धन्य फोटो जर्नलिस्ट को सौंपा गया प्रदेश के लोगों को। उस वक्त फोटो जर्नलिस्ट महोदय थरथरा रहे थे । इस प्रकरण को आधुनिक बिहार के निर्माताओं से लेकर मतदाताओं तक शायद नहीं जानते या फिर जानने की जरूरत नहीं महसूस करते। क्योंकि इससे न तो आर्थिक फायदे हैं, न सामाजिक और न ही राजनीतिक।

लेकिन, आज ही नहीं, मुद्दत से, खासकर जब से ‘सामाजिक दृश्यों’ (सोशल साईट्स) का अभ्युदय हुआ है, लगभग प्रत्येक दूसरे दिन सोशल साईट्स पर कहीं न कहीं लिखा दिख जाता है की बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्रीकृष्ण सिंह थे, अनुग्रहनारायण सिन्हा थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बैकुंठ शुक्ल थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, रामबृक्ष बेनीपुरी थे, गोपाल सिंह नेपाली थे, और ना जाने आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-बौद्धिक-सांस्कृतिक-लेखनी-पढ़नी-सफाई क्षेत्रों में कितने सैकड़े हज़ारों झाजी, मिश्राजी, ठाकुरजी, चौधरीजी, उपाध्यायजी, मिश्रजी, मंडलजी, पाठकजी, श्रीवास्तवजी, कुमारजी, कुमारीजी, देवाजी, देवीजी, कुशवाहाजी, सिंहजी, सिन्हाजी, प्रसादजी, शुक्लजी, सहायजी, यादवजी, पासवानजी, वर्माजी, शर्माजी का नाम गिनबाने लगते हैं जिनका “तथाकथित योगदान” बिहार को उन्नत बनाने में रहा हैं।

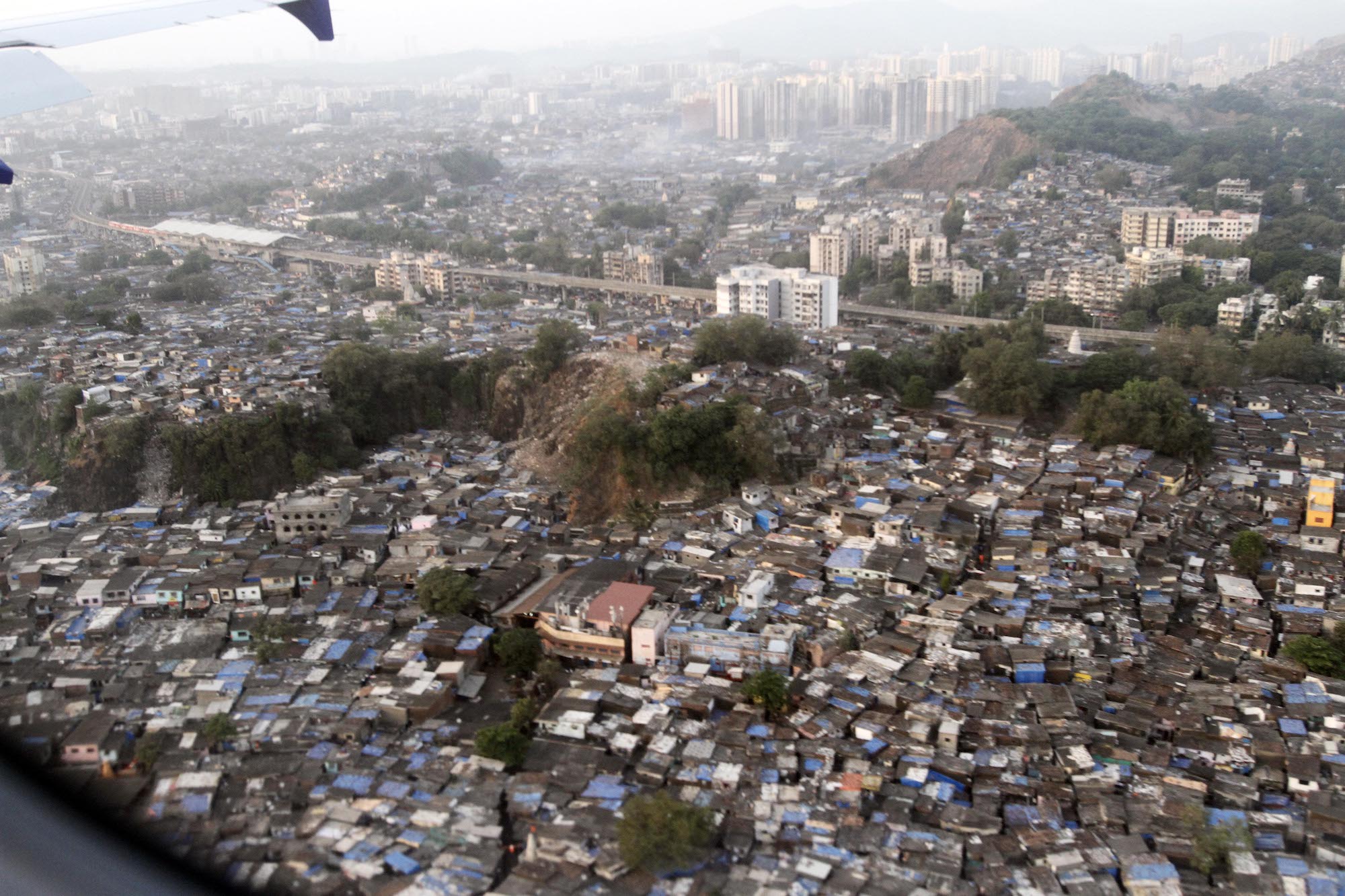

लेकिन जैसे ही इन महाशयों के जन्मदिन और मृत्यु दिवस की तारीखों पर आपकी नजर जाएगी, सभी चौदहवीं-पंद्रहवीं-सोलहवीं-सत्रहवीं-अठारहवीं-उन्नीसवीं-बीसवीं सदी के महामानव दिखेंगे। जो व्यक्ति उनका नाम गिनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि “वे अपना नाम लिखना भूल जाते हैं।” परन्तु जब तहकीकात करते हैं हो मालूमात होता है कि उस शताब्दी के बाद बिहार में ऐसा कोई महामानव जन्म ही नहीं लिया, जिनके नाम का जिक्र, जिनके काम का जिक्र वे कर सकें। यानी सम्पूर्णता के साथ यह मान कर चलिए कि बिहार की कुल आबादी 128 मिलियन लोग – जिसमें 66+ मिलियन “पुरुष” हैं और 61+ मिलियन “मेहरारू” हैं – सभी किन्ही न किन्ही धोती-धारी, पतलून धारी, नेता, अधिकारी, समाज-सेवक और अंततः “कागज पर प्रकाशित गांधी” के “फॉलोवर्स” रहे हैं और हैं तथा “वास्तविक रूप से काम करने वालों की किल्लत है।

अगर सत्यता के साथ 128 मिलियन लोग, जिसमें अपनी – अपनी उँगलियों पर स्याही लगाने वाले मतदाता भी हैं, सम्पूर्णता के साथ प्रदेश का विकास चाहते, तो “विकास बाबू” शायद प्रदेश की राजधानी पटना से नौबतपुर-मसौढ़ी के रास्ते या फिर राज्य राजमार्ग – 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग – 22 से जहानाबाद लोक सभा संसदीय क्षेत्र के लक्ष्मणपुर बाथे गाँव तक 64 किलोमीटर की दूरी शायद दशकों पहले पहुंच गए होते । सबों के घरों में “विकासबाबू” दीखते। शिक्षा के लिए, रोजी-रोजगार के लिए गरीब-गुरबा आसमान की ओर नहीं देखता। यह दृश्य, यह सोच सिर्फ लक्षमणपुरर गाँव में ही नहीं है जहाँ के इतिहास में “कत्लयाम” खुलेआम लिखा है, बल्कि बिहार के उन तमाम दर्जनों से अधिक गाँव में रहने वाले गरीब, निरीह, सवर्ण, दलित और जातिगत आधार पर लोगों का कत्लयाम का इतिहास है।

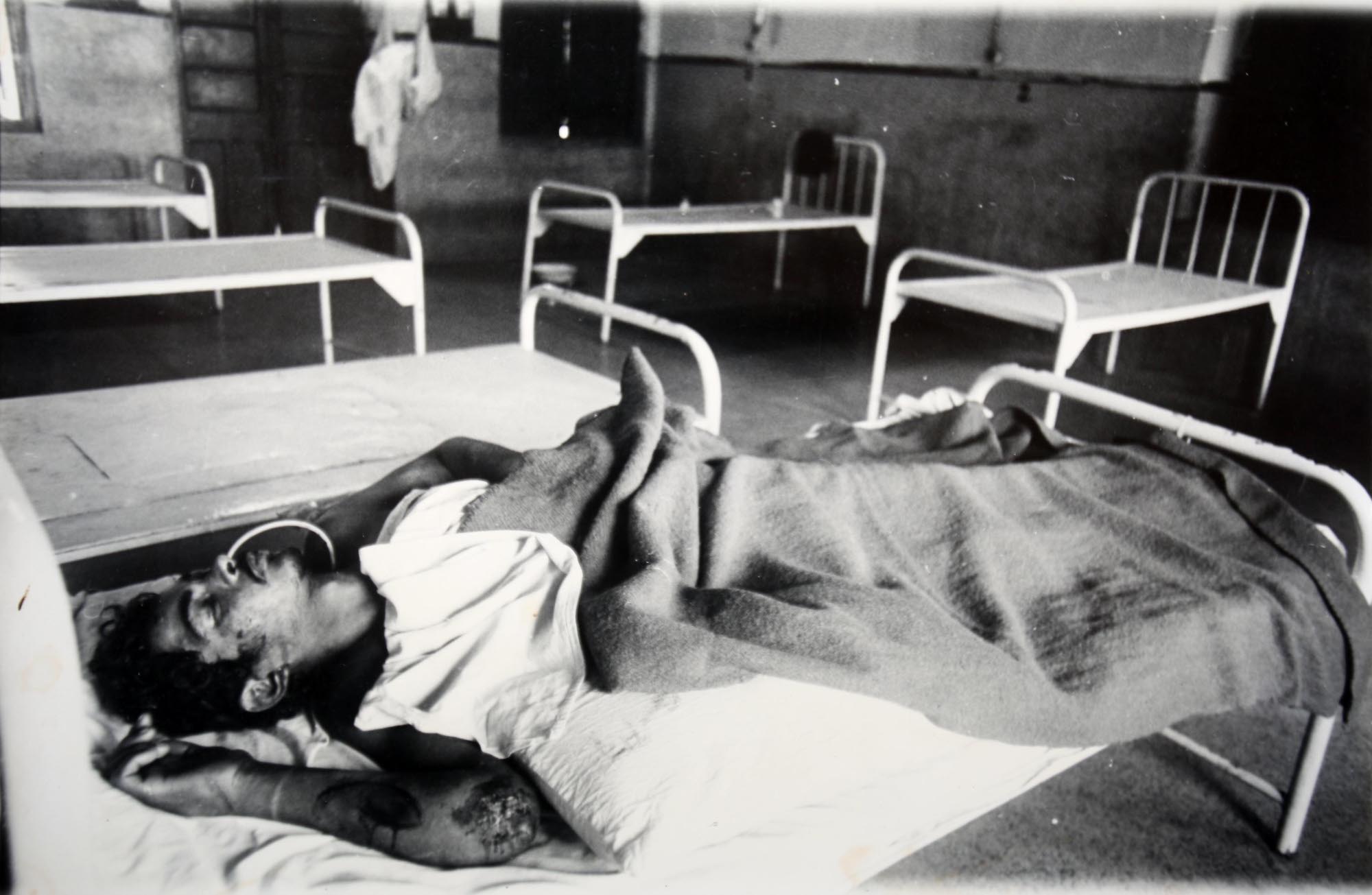

सबों के शरीर में बहने वाले रक्तों का रंग तो लाल ही था। कोई भी राजनेता, अधिकारी, अपराधी, भुक्तभोगी रक्त-रंजीत जमीन को देखकर अपने-अपने परिजनों को नहीं पहचान पाते, अगर उनका पार्थिव शरीर उस जमीन पर मृत पड़ा नहीं होता। किसे क्या हुआ, कौन लुटा, कौन रोया, कौन हर्षोलास मनाया, किसे न्याय मिला, कौन दोषी हुआ – यह तो जीवित और मृत लोग ही जानते होंगे। लेकिन पटना का कोई चार दशक से अधिक समय से अख़बारों के लिए, परिशिष्टों के लिए, पत्रिकाओं के लिए “क्लिक-क्लिक” करते, फोटो खींचते, अख़बारों में छापते फोटोग्राफर अशोक कर्ण का ह्रदय दो फांक हो गया जब वे बिहार के नरसंहार कवर करने जाते थे। ऐसे अनेकानेक दृश्यों के साक्षी हैं अशोक कर्ण जब मृतक के परिवारों को, परिजनों को, बच्चों को, विधवाओं को, विधुरों को घटना के बाद कई दिनों तक सुखी-जाली-भुनी रोटी भी नसीब नहीं होता था और प्रदेश के राजधानी स्थित विधान सभा में लोगबाग चिल्लाते थे और सूर्यास्त होते ही मटन-चिकेन-तंदूरी रोटी-बासमती चावल और पेय के साथ रात्रिकालीन भोजन करते थे।

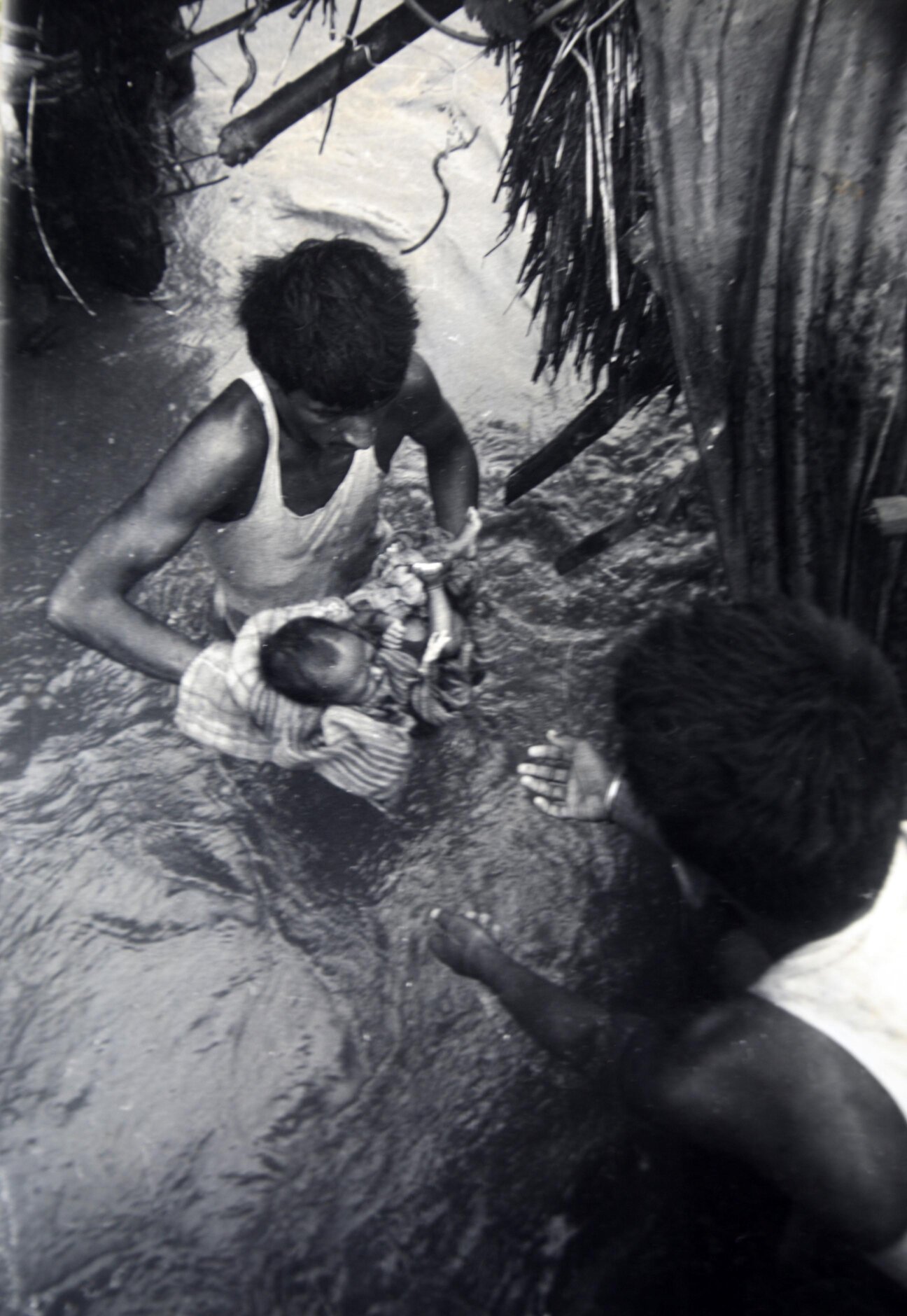

वैसे, यदि अस्सी के दशक के शुरूआती वर्षों से ही देखा जाय तो बिहार में “जातीय हिंसा”और हिंसा से बहने वाले खून की राजनीति प्रारम्भ हो गई थी। प्रदेश का मध्य क्षेत्र इस हिंसा का शिकार अधिक रहा । बिहार में समय-समय पर मध्य क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों, मसलन पटना का ही देहाती क्षेत्र, गया, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, नालंदा, नवादा में वर्ग संघर्ष की परिणति नरसंहारों के रूप में होती रही। भोजपुर जिले के अकोड़ी गांव से 1976 में जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी। भूमिहीनों और भू स्वामियों के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष समय के साथ अगड़ों-पिछड़ों और दलितों की लड़ाई में तब्दील हो गया और नरसंहार का सिलसिला अगले 25 वर्ष तक चला। जहानाबाद का नोंही नगवा, भोजपुर के दंबर, जहानाबाद का अलबर, औरंगाबाद का दलेलचक बघौरा, भोजपुर का बथानी टोला, जहानाबाद का लक्षमणपुर बाथे, जहानाबाद का ही सेनारी और शंकरबिगहा, औरंगाबाद का मियांपुर नरसंहार बिहार के इतिहास में आजीवन दर्ज रहेगा। यह अलग बात है कि जिन राजनेताओं के राजनीतिक-जीवन काल में, यानी उनके कुर्सी पर बैठे रहने के समय में हुआ, अनगिनत लोगों का हँसता-मुस्कुराता शरीर पार्थिव हुआ – उन सबों का एक ही दोष था कि या तो वे गरीब थे, निचिली-ऊँची जाति के थे और किसी न किसी राजनेता या पार्टी का “फॉलोवर्स” थे। अब नेताजी तो उस दिन भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ जिसकी जान गई, जिस परिवार का जहान लुटा उसे देखने वाला कोई नहीं रहा।

पटना के बेलछी में 1977 में हुए नरसंहार में खास पिछड़ी जाति के लोगों ने ही 14 दलितों की हत्या कर दी थी। इतिहास गवाह है कि इसी साल सत्ता से बाहर हुईं इंदिरा गांधी उन परिवारों से मिलने हाथी पर चढक़र बाढ़ प्रभावित इस गांव में पहुंचीं थीं। वहीं गया जिले के बारा में 1992 में 35 सवर्णों की हत्या कर दी गई थी। जबकि 1996 में भोजपुर के बथानी टोला गांव में 22 दलितों व मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी तरह जहानाबाद जिले के शंकर बिगहा में 1999 में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी। उसी वर्ष नारायणपुर गांव में 11 दलितों को मार डाला गया था। सन 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था जिसमें 58 लोगों की जान गई थी। मारे जाने वालों में गर्भवती महिलाएं व एक वर्ष तक का बच्चा भी शामिल था। औरंगाबाद के मियांपुर में 2000 में हुए नरसंहार में 35 दलितों को मार डाला गया था। अरवल जिला मुख्यालय से महज 32 किलोमीटर दूर वंशी थाना क्षेत्र के सेनारी गांव में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के दस्ते ने चुन-चुन कर सवर्ण जाति विशेष के 37 लोगों को गांव के ही मंदिर के पास इकट्ठा किया और गला रेतकर उन्हें मार डाला था। यह भी इतिहास में दर्ज है कि दो दिन तक लोग लाशें रखकर न्याय की दुहाई देते रहे। उस समय प्रदेश के कुर्सी पर श्रीमती राबड़ी देवी बैठी थी। लाशें ट्रैक्टर में भरकर ले जाई गई थीं। लोग तो रो ही रहे थे, जानवर भी रो रहे थे।

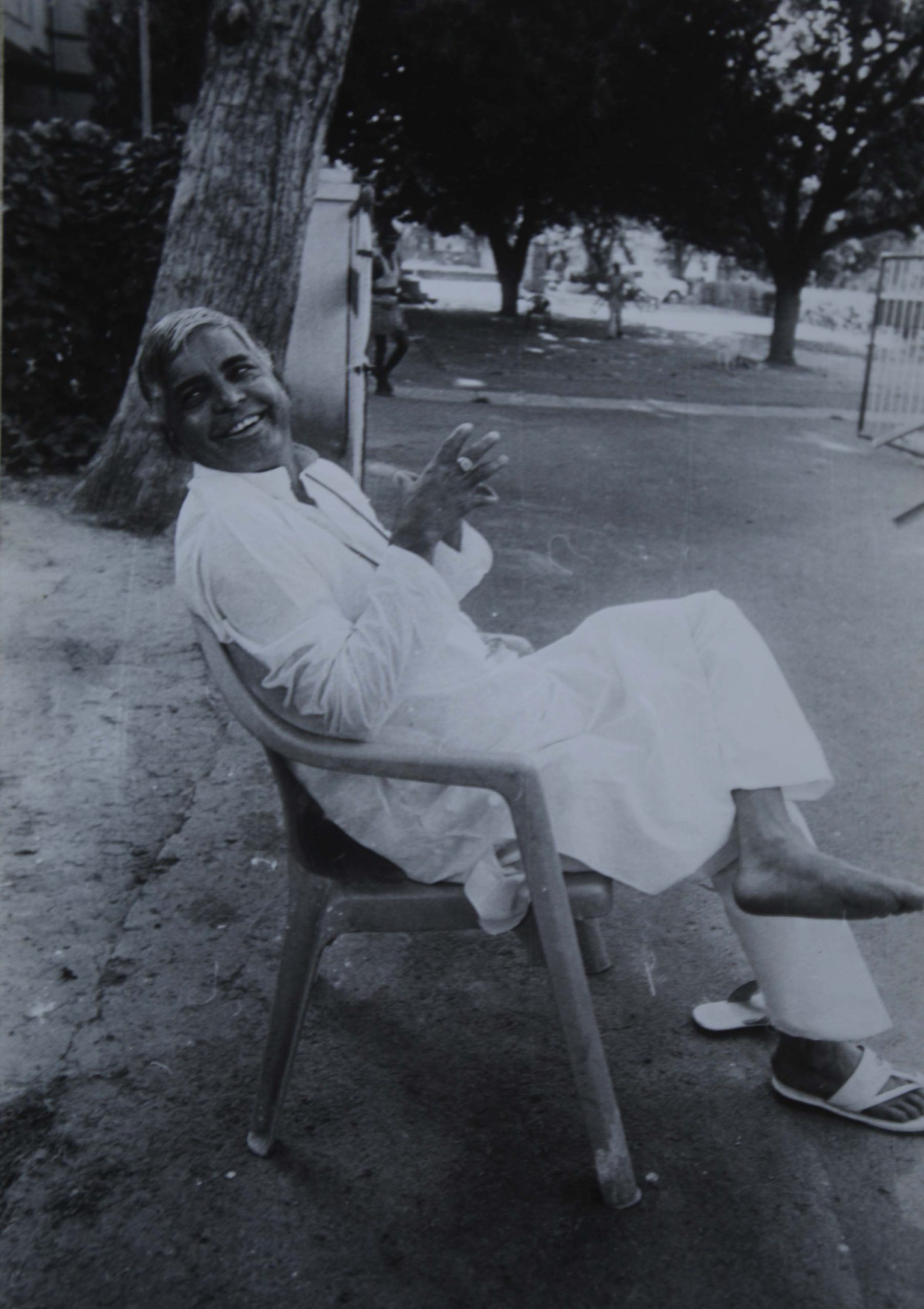

बहरहाल, सं 1955 के जनवरी महीने में नालंदा जिले के श्री जमुना प्रसाद कर्ण और श्रीमती देवकी देवी के घर में जन्म लिए अशोक कर्ण बेलछी नरसंहार को छोड़कर शायद ही कोई नरसंहार बिहार का रहा होगा, जहाँ वे अपने गर्दन में कैमरा लेकर नहीं पहुंचे थे । कर्ण साहेब जीवन में कभी भी नहीं चाहते थे कि अखबार के पन्नों पर उनके प्रदेश के किसी मृत की तस्वीर छपे और उस मृत का फोटो वे खींचे हों। उनका मानना है कि जीने का अधिकार सबों को है, चाहे वह रेंग-रेंग कर ही जिए। खाने का अधिकार सबों को है, चाहे वह सड़क के किनारे कूड़े-कचरे में फेंकी गयी चार दिन पुरानी मकई की रोटी ही चुनकर खुद भी खाये और अपने बाल-बच्चों को खिलाये। कपड़े पहनने का अधिकार सबों को है, चाहे खुद सिलकर पहने या मांगकर पहने। लेकिन प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी, है जिसके कारण सब कुछ सामान्य नहीं रहा। समाज में बिचौलिए इस कदर भ्रमण-सम्मेलन करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था पर उनकी नजर पहले लगती है। वे खुद तो लाभान्वित होते ही हैं, अपने राजनीतिक संरक्षकों को भी उत्कर्ष तक लाभान्वित करते हैं ताकि कुर्सी बची रहे। कर्ण साहेब खुद भुक्तभोगी हैं।

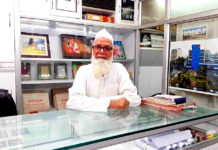

आर्यावर्तइण्डियननेशन(डॉट)कॉम जब कर्ण साहेब से पूछा कि आज से 20 वर्ष पहले उन्हें उनके ही जिले नालंदा में ही, उनके गाँव में ही “अपहरण” क्यों हुआ और उनकी जब रिहाई हुई तो मुख्यमंत्री आवास पर क्यों हुई ? कर्ण साहेब जोर से ठहाका लगाते कहते हैं: “यह बात आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा फोटो जर्नलिस्ट हूँ। पटना के बिहार नेशनल कालेज से स्नातक किया हूँ। फिर पटना लॉ कालेज से कानून की पढाई की। फोटोग्राफी तो मेरी जीवन-रेखा उस ज़माने में भी थी, आज भी है। मेरे पिता, पूर्वज सभी नालंदा जिले के ही थे। पटना में रहना तो इत्तिफाक था क्योंकि पिता सरकारी नौकरी में थे। गाँव में हमलोगों की प्रचुर मात्रा में खेत है, खेती होती है। फसल चावल, दाल, गेहूं, सब्जियां सभी गाँव से आता था। उस समय मैं गाँव में था। अन्य राज्यों, जिलों की तरह हमारे नालंदा से भी श्रमिकों का पलायन होता था। श्रमिकों के अभाव में खेती पर असर होता था। इसी बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह कुछ वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जाए? अगले दिन मैं अपहरणकर्ताओं के बन्दुक की नोक पर था। इसके पीछे कौन थे, क्यों मेरा अपहरण किया गया, आज तक समझ में नहीं आया। यह बात भी सच है कि मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास पर छोड़ा गया था। आँख में पट्टी बाँध कर उस स्थान से मुझे पटना लाया गया था।”

ज्ञातव्य हो कि 2002 में पटना से प्रकाशित दी टाईम्स ऑफ़ इण्डिया अखबार में कुछ इस कदर छापा था: “Once pressure was put on the two suspected persons who were arrestyed by the Nalanda police, it was just a matter of time when the kidnappers cracked. Once the police dogs were sent, there was a panic among the kidnappers. It was believed that the sniffing dogs would reach the place where the photographer had been kept – in a hut located in the middle of a field.”

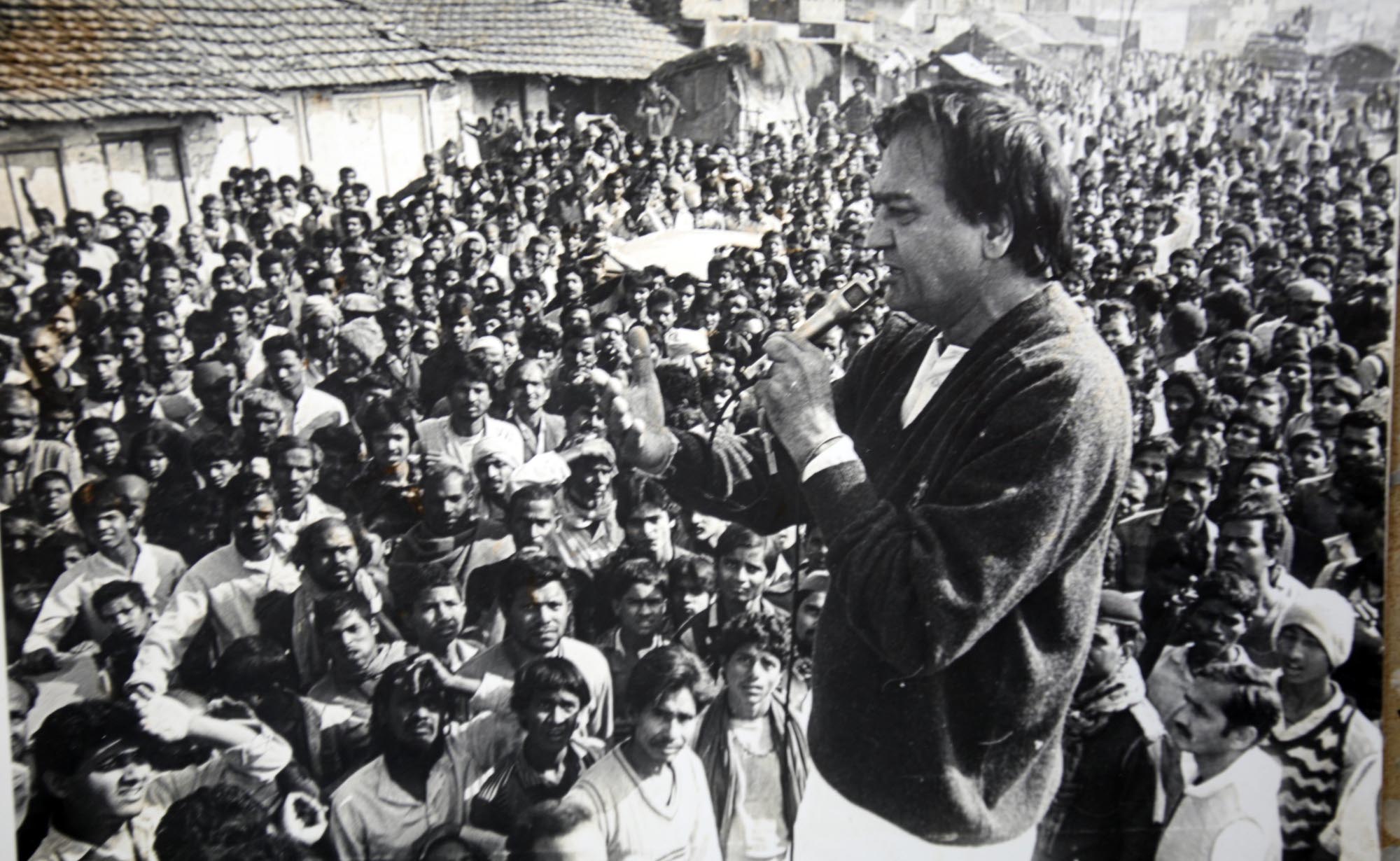

सन सत्तर में माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कारण साहेब बी एन कालेज में दाखिला लिए। उस समय वे पटना के गर्दनीबाग इलाके में रहते थे। समयांतराल पटना सचिवालय के समीप चितकोहरा इलाके में आ गए। सत्तर के दशक के प्रारंभिक वर्षों से ही बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल हो रहा था। क्या विद्यालय, क्या विश्वविद्यालय सभी की दीवारें, कक्षाएं शिक्षकों की आवाज, छात्र-छात्राओं का शोरगुल सुनने के लिए तरसना प्रारम्भ कर दिया था। एक आदत सी बन रही थी। विश्वविद्यालय प्रांगण में नए-नए विद्यार्थी नेता पनप रहे थे – लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे और अन्य विद्यार्थीं-नेता से राज्य के नेता के रूप में जामा पहन रहे थे। दिल्ली-मुंबई से फोटोग्राफरों का चलन-प्रचलन पटना शहर में होने लगा था। उस ज़माने में कृष्ण मुरारी किशन, राजीव कांत जैसे युवा फोटोग्राफरों को नित्य पटना की सड़कों पर देखा करता था। कभी भीड़ में, तो कभी पुलिस के बीच – लेकिन सम्मान के साथ। यह कर्ण साहेब को आकर्षित किया। इस बीच आरा शहर की सुश्री शैल कुमारी से कारण साहेब का विवाह भी हो गया। अभी वे महज स्नातक किये थे।

कर्ण साहेब कहते हैं: “मैं नौकरी के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहा था। बाबूजी भी सरकारी नौकरी में थे। लेकिन उन दिनों का वातावरण, और खासकर सड़कों पर पत्रकारों और फोटोग्राफरों की रुतबा को देखकर मैं फोटोग्राफर बनना चाहा। मैं लिखने के क्षेत्र में भी बेहतर कर सकता था क्योंकि मुझे लिखना आता था, आता है । लेकिन मैं न्यूज फोटोग्राफी का क्षेत्र चुना। उस ज़माने में “फोटोग्राफर” शब्द ही प्रचलन में था। “फोटो-जर्नलिस्ट” शब्द तो आज की खेती है। मैं अपनी इक्षा अपने पिताजी को बताया और कहा कि मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं एक कैमरा खरीद सकूँ। वैसे पैसे की कीमत अमेरिकन डालर की तुलना में आज जितना नीचे हो, कीमत आज भी है; उन दिनों तो था ही। पिताजी सिर्फ एक बार मेरी आंखों की ओर देखे । आखिर पिता तो पिता होता है। वे शायद मेरी आखों में उस पेशा के प्रति भूख देखना चाह रहे थे। वे मुझे उस ज़माने में 3500/- रुपये दिए और पीठ थपथपा दिए।”

“अगले दिन”, कर्ण साहेब आगे कहते हैं, “अपने एक मित्र अरुण कुमार झा के साथ बिराटनगर की ओर निकल पड़े। डर भी लग रहा था। घर से पहली बार इतने पैसे लेकर निकला था। एक पेन्टेक्स कैमरा लेकर आया और शुरू हो गया। मैं पहला क्लिक-क्लिक सरस्वती पूजा में किया और उस तस्वीर को बहुतों ने सराहा। मैं सरस्वती पूजा की तस्वीर को लेकर सीधा आज अखबार में पहुंचा। उस समय आज के संपादक थे श्री पारस बाबू। अगले दिन मेरी सरस्वती जी की तस्वीर आज अखबार में छपी थी। शायद मेरे जीवन की शुरुआत मां शारदे ही की। धीरे-धीरे मैं अपनी तस्वीरों को लेकर सुरेंद्र किशोर जी के पास, बेनी माधव जी के पास, सत्यप्रकाश असीम जी पास, सर्चलाइट-प्रदीप के पेट्रिका के पास, फ़िलिप साहेब के पास (ए जे फ़िलिप) ले जाने लगा। जो तस्वीर उन लोगों को अच्छी लगती थी उसका उपयोग अगले दिनों के अख़बारों में करते हैं। कभी-कभी तो बड़ी-बड़ी तस्वीरें भी छाप देते थे। महीने में कोई 150 से 225 रुपये तक मिल जाता था। बहुत होता था उन दिनों इतने पैसे।”

कर्ण साहेब बहुत फक्र से कहते हैं: “एक-आध को छोड़कर, पटना की सडकों से फोटोग्राफर से जो भी फोटो-जर्नलिस्ट बना, सभी अपने-अपने प्रारंभिक दिनों में साईकिल पर ही यात्रा किये। मेरे पास भी शुरू में एक साईकिल ही थी। सन 1982 में पहले एक लूना-मोपेड लिया, फिर ‘प्रिया’ स्कूटर और अंत में सुजुकी मोटर साईकिल। इन सवारियों से पटना शहर की एक-एक गली, एक-एक ईंट को, पथ्थर को, लोहा-लक्कड़ को जाना-पहचाना। श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यु के दो वर्ष बाद, सं 1986 में जब सर्चलाईट और प्रदीप, दी हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान होने लगा, तब फ़िलिप साहेब मुझे पूछे की क्या मैं हिंदुस्तान टाईम्स के लिए काम कर सकते हैं? शुरू में तीन महीना मासिक वेतन 1000/- रुपये मिलेंगे और बाद में स्थायी सेवा होने के बाद 3500/- वेतन और अन्य सुविधाएँ। मैं यहाँ यह नहीं कहूंगा की आप मेरी ख़ुशी को सोच नहीं सकते क्योंकि उन दिनों आप भी पटना की सड़कों पर ही थे। हिंदुस्तान टाइम्स समूह में ज्वाइन करना, जीवन की रेखा में एक आमूल परिवर्तन भी था और स्थायित्व भी। इस संस्थान में कोई 20 साल काम किया। सं 2001 में पटना से रांची तबादला हो गया और मैं भी ना नहीं कहा।”

कर्ण साहेब आगे कहते हैं, “उसी समय दिल्ली से भी कुछ छायाकार पटना पहुंचे। सभी दिल्ली वाला दिमाग लिए थे। मैं देहाती था, पटना वाला। अब उन्हें कौन समझाए की बिहार से, पटना से अगर दिल्ली समाचार और तस्वीर मिलना बंद हो जाय या कम हो जाय तो दिल्ली के पत्रकार लोग, संपादक लोग राजपथ पर नाचने लगेंगे। यहाँ आने पर उन लोगों का तेवर दिल्ली के बहादुर शाह ज़फर मार्ग जैसा ही था। मैं अपना काम करते गया।” जब उनसे पूछा कि बिहार में जो नरसंहार होता था उन दिनों तब कौन जाना पसंद करता था ? कर्ण साहेब कहते हैं: बेलछी हत्याकांड छोड़कर शायद ही कोई नरसंहार होगा जहाँ मेरा कैमरा नहीं पहुंचा हो समय पर और मैं समय पर तस्वीर नहीं दिया हूँ। लेकिन आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मनुष्य होने के नाते मैं कभी नहीं चाहता था, कभी नहीं चाहूंगा कि मैं किसी नरसंहार की तस्वीर खींचू, उसके परिवार, परिजन, बाल-बच्चे बिलखते रहते हैं, तरसते रहते हैं और कोई उसके सर पर हाथ रखने वाला नहीं होता है। आज सभी नरसंहारों का इतिहास उठाकर देखिये और आंकिये की किस नरसंहार में कत्लयाम करने वालों को दोषी ठहराया गया है, उसे सजा मिली है? शायद कोई नहीं। आज भी जब उन महिलाओं के बारे में सोचता हूँ, बच्चो के बारे में सोचता हूँ, मन विचलित हो जाता है।

जब देश के राजनेताओं के साथ उनकी सानिग्धता के बारे में पूछा तो कर्ण साहेब कहते हैं: “आज का कोई फोटो-जर्नलिस्ट शायद यह विश्वास नहीं करेंगे कि उन दिनों संचार-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण देश के प्रधान मंत्री से लेकर प्रदेश के राज्यपालों तक, आदमकद से लेकर घुटने कद के नेता तक, सभी मेरा फिल्म “स्पॉट” से लेकर “दफ्तर” पहुंचाए/पहुंचवाये थे चाहे राजीव गाँधी हो, चंद्रशेखर हो, जगन्नाथ कौशल हो, जगन्नाथ पहाड़िया हों, मुहम्मद सफी कुरैशी हों, अखलाख रहमान किदवई हों, लालू यादव हो, राम विलास पासवान हो। हम सभी स्पॉट पर किसी तरह तो पहुँच तो जाते थे, लेकिन वापसी के समय मेरे फिल्म का पहले पहुंचना आवश्यक होता था। इसलिए राष्ट्रीय नेता से लेकर राज्य के नेता तक, जो भी स्पॉट का भ्रमण करते थे, वे हेलकॉप्टर से जाते थे। अगर हेलीकॉप्टर में जगह मिला (जो नहीं मिलता था) तो कभी उन राजनेताओं को, कभी पाइलेटों को फिल्म दे देते थे और किसी भी हालत में समय पर दफ्तर में पहुँचाने को कहते थे। कभी उन लोगों ने धोखा भी नहीं दिए।”

कर्ण साहेब से जब उनकी अगली पीढ़ी के बारे में पूछा, यह भी पूछा की क्या फोटो की दुनिया में आएगा?” कर्ण साहेब जोर से मुस्कुराये और कहे: “ना। बस। समय बदल गया है। समय बदल रहा है। मेरे पिताजी भी कभी मुझ पर दबाव नहीं दिए। मैं जो चाहा, मुझे छूट मिली जीवन संवारने में – मैं भी अपने बच्चे के साथ वही करूँगा। कर्ण साहेब का बेटा सॉफ्टवेयर की दुनिया में है – लोगों के चेहरों पर मुस्कान देते।