पहली जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस से लेकर 26 दिसंबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस तक साल के ३६५ दिनों में करीब १९१+ दिनों का अलंकरण महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में अंकित है। इन ३६५ दिनों में ३५१ और ३५८ दिन ‘हिन्दी’ किसी दीवार से सटकर चुपचाप सहमी पड़ी होती है। अकस्मात् ७ दिन (हिन्दी सप्ताह) और १४ दिन (हिन्दी पखवाड़ा) के लिए ‘फूल-माला पहनाकर, सुसज्जित कर लोगबाग, अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, संत्री उसे सामने की मेज पर बैठा देते हैं ‘दर्शनार्थ’ और फिर कहते भी नहीं थकते है ‘हिंदी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।’ उसकी स्थिति कुछ वैसी ही होती है जैसे गणतंत्र दिवस पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने वाले गीतों का गाना-बजाना। भारत के लोग, शिक्षित, अशिक्षित सभी लोग बजाते हैं। मिथिला सहित, बिहार सहित, देश के सभी ७८७ जिलों, ६४९४८१ गाँवों, २.६८ ग्राम पंचायतों में तो बजता ही है। बेचारी हिंदी। वैसे चाहे महिला (स्त्रीलिंग) सशक्तिकरण के बारे में लोगबाग, समाज, सरकार और व्यवस्था कितना भी ढ़ोल पिट लें, महिला जानती है समाज के संभ्रांत लोग, राजनेता, दबंग कितना सशक्त होने दिए हैं – उसी तरह जैसे गुड़ का मार धोकड़ा।

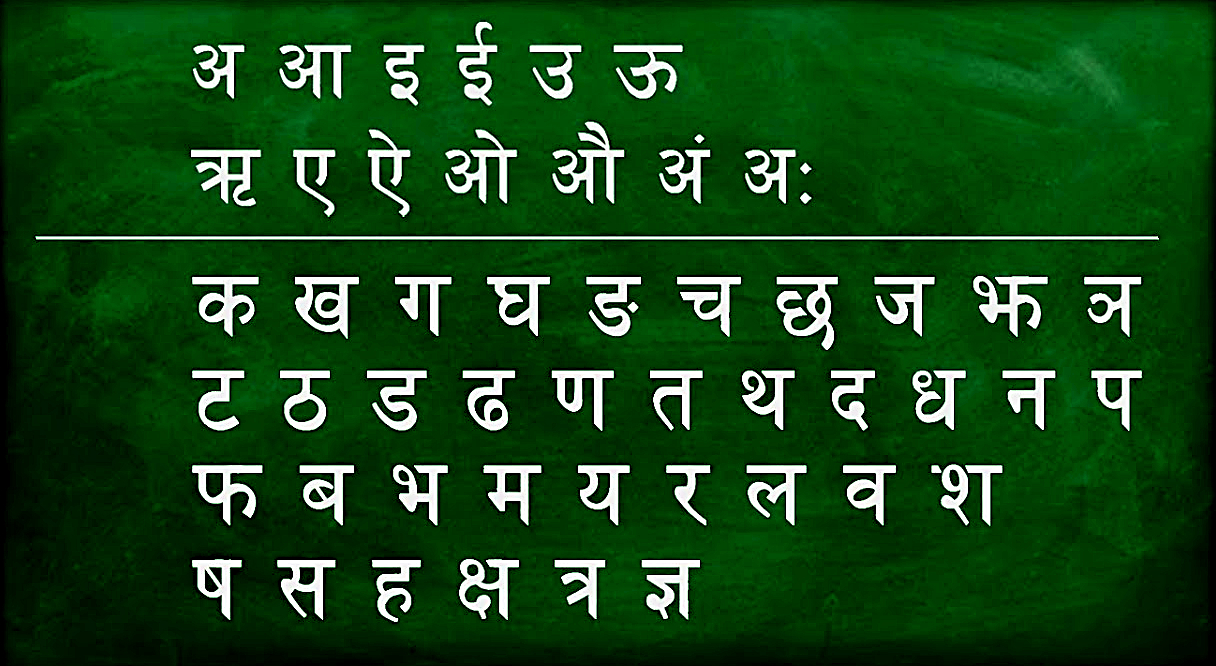

अंग्रेजी में ‘कॉन्सोनेंट’ और ‘वॉवेल’ तो नर्सरी के बच्चे भी जानते हैं परंतु क्या आपने कभी अपने बच्चों से पूछा है कि ‘हिन्दी’ को किस ‘लिपि’ में लिखा जाता है ?

कभी आपने अपने बच्चों को यह बताया है कि हिन्दी को जिस लिपि में लिखा जाता है उसमें कितने ‘स्वर’ और कितने ‘व्यंजन’ होते हैं ?

आपने कभी अपने बच्चों को पूछा है अथवा बताया है कि भारत में किस भाषा को भारतीय संविधान के तहत फक्र से ‘राजभाषा’ के रूप में स्वीकार किया गया है ?

कभी आप यह जानने और अपने छोटे स्कुल जाते बच्चे-बच्चियों को, विशेषकर जिन्हें राजनीति शास्त्र पढ़ने में, भारत में प्रजातन्त्र के स्वरुप को जानने-समझने में उत्सुकता है, बताने में अपनी अभिरुचि दिखाये हैं कि भारत के संसद में किन-किन संसदीय कार्य के लिए ‘केवल हिन्दी का प्रयोग’; किन-किन कार्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग निर्धारित है और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आवश्यक है ?

या फिर, कभी आपने पूछा कि हम हिंदी दिवस क्यों मानते हैं?

नहीं न ! वैसे मन करे तो अपने बच्चों से एक बार पूछिए जरूर कि हम ‘हिंदी दिवस क्यों मानते हैं? और किस दिन मनाते हैं?

एक ज़माने में हमारे बड़े-बुजुर्ग हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र, पत्रिका हाथ में देकर कहते थे ‘इसे पढ़ो, जोर से पढ़ो’, ‘इसे देखकर लिखो, शब्दों और वाक्यों में शुद्धि पर विशेष ध्यान रखना’ – हम सभी ऐसा करते थे और हिन्दी भाषा बलबान थी, हम बलबान थे, सुदृढ़ थे । आज “हिन्दुस्तान में ही हिन्दी लंगड़ी, लुल्ही हो रही है। लेखक से लेकर समाज के लोग और सरकार की नजर में यह कोई अहमियत नहीं रख पा रही है – इसलिए बेचारी लुढकती चली जा रही है।

इतना ही नहीं, आज भारत में प्रकाशित अधिकाँश हिन्दी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में समाचार लिखने वाले पत्रकारों से लेकर, कहानी, राजनीतिक समीक्षा या टिपण्णी लिखने वाले लोग भी, अपने लेखन को पाठकों के सामने ऐसे ‘हिन्दी की टाँग तोड़कर, पट्टी बाँध कर’ परोसते हैं। लेखन की क्रिया में ‘अंग्रेजी भाषा का प्रयोग धरल्ले” से हो रही है।

कहते हैं किसी राष्ट्र का समाचार पत्र / पत्रिकाएं उस राष्ट्र की भाषा को जीवित रखते हैं, भाषा की वजूदता बरक़रार रखते हुए उसे सुदृढ़ बनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी भाषा पर गर्व हो, फक्र हो। ऐसा नहीं है कि पहले इन समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में लेखन की क्रिया में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग धड़ल्ले से होता था – प्रयोग ही नहीं होता था, क्योंकि लेखकों के पास ‘शब्दों’ का इतना अपार भण्डार था की ‘वाक्यों के विन्यास में एक शब्द ही संपूर्ण बातों को सामने रख देता था।

सोसल मिडिया के जन्म के पश्चयात तो सोसल मिडिया पर लोग अपने हिन्दी लेखन को जिस तरह परोसते हैं, देखकर, पढ़कर मन खिन्न हो जाता है।

भारत में आज बच्चे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत विदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, भूषण, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बिहारी, भीष्म साहनी, महाबीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलि शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ‘अज्ञेय’, मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, रामधारी सिंह ‘दिनकर’, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह ‘सुमन’, गया प्रसाद शुक्ल, महादेवी वर्मा, शरतचंद चट्टोपाध्याय, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ ‘रेणु’, गोपाल सिंह ‘नेपाली’, हरिवंश राय ‘बच्चन’, सोहन लाल द्विवेदी, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पन्त, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज अधिकांश हिन्दी की किताबों में इनका नाम दीखता ही नहीं, या फिर बड़े-बुजुर्ग इन हिन्दी के हस्ताक्षरों के बारे में अपने बच्चों को बताने की जबाबदेही अपने कंधे से झटक दिए हैं।

आपको यह बताकर तकलीफ भी हो रही है कि रामधारी सिंह ‘दिनकर’, जो भारत के ‘राष्ट्रकवि’ हैं, उनकी साहित्य ही नहीं, उनके पैतृक घर को, स्थानीय लोगों के अतिरिक्त कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है ।

इतना ही नहीं; हरिवंश राय ‘बच्चन’ को अब लेखक के रूप में भारत के स्कूल जाते बच्चे नहीं जानते, वे जानते हैं की वे फिल्म जगत के महान कलाकार अमिताभ बच्चन के पिता है, जबकि अमिताभ बच्चन के एक और भाई हैं। यह है स्थिति हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य लेखकों, कवियों की।

भारत में हिन्दी की स्थिति चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, साहित्यिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, बोलचाल की दृष्टि से देखें या फिर आप जिस भी नजर से भी देखें “मरी” तो नहीं है, परंतु मुद्दत से मरणासन्न” होती चली जा रही है। कब दम तोड़ देगी, कहा नहीं जा सकता !

बिडम्बना यह है कि हिन्दी को, जिसे भारतीय संविधान के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है – अलग बात है की भारत के पंचायत से संसद तक होने वाले संपूर्ण कार्यों में, यहाँ तक की बोलचाल की भाषा में भी, हिन्दी का प्रयोग “अछूत” की तरह किया जाता है – सरकारी-स्तर पर प्रत्येक साल संपूर्ण देश के सरकारी, गैर-सरकारी, स्वायत्त और निजी संस्थानों में “हिन्दी सप्ताह, हिन्दी – पखवारा” मनाकर लोग-बाग़ अपनी हिन्दी, राजभाषा को नमन और श्रद्धांजलि अगले एक साल के लिए पुनः दे देते हैं। यानि, साल के ३६५ दिनों में ३५१ और ३५८ दिन ‘हिन्दी किसी दीवाल से सटकर चुपचाप पड़ी होती है और अकस्मात् ७ दिन (हिन्दी सप्ताह) और १४ दिन (हिन्दी पखवाड़ा) के लिए ‘फूल-माला पहनाकर, सुसज्जित कर सामने की मेज पर बैठा दी जाती है।

संसद में विचार व्यक्त करने के लिये आज भी धड़ल्ले से अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा हो। हिन्दी के आवेदन पत्र पर अंग्रेजी में ही अपनी राय, विचार लिखने की परम्परा हावी हो गयी है । अंग्रेजी बोलने वालों को तेज तरार, बुद्धिमान एवं प्रतिष्ठित समझने एवं हिन्दी बोलने वालों को अनपढ़, गवार जानने के परम्परा हावी हो गयी । अंग्रेजी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के लिये भेजना शान शौकत बन चुका है , तो कैसे कोई कह सकता है, यह वही देश हैं जिस देश की 90 प्रतिशत जनता हिन्दी जानती समझती एवं बोलती है और जिस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

हिन्दी की आज यहीं वर्तमान दशा है, जहां हिन्दी अपने ही लोगों से पग-पग पर उपेक्षित हो रही है। इस दशा में क्या दिशा मिल सकती है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दोहरेपन की नीति के कारण आज तक स्वतंत्रता के ७० वर्ष उपरान्त भी इस देश को सही मायने में एक भाषा नहीं दे पाये जिसमें पुरा देश बातचीत कर सके।

जिस भाषा को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा, उसे आज भी बड़े शौक से अपनी दिनचर्या में उतारे बैठे है। अंग्रेज तो इस देश से चले गये, पर अंग्रेजियत आज भी हावी है। जब भी हिन्दी दिवस आता है, हिन्दी पखवाड़ा, सप्ताह का आयेजन कर, हिन्दी पर लम्बे – लम्बें वक्तव्य देकर, प्रतियोगिता आयोजित कर कुछ लोगों को हिन्दी के नाम पर सम्मान, इनाम देकर इतिश्री कर ली जाती हैं।

अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए विश्व के किसी देश ने भी अंग्रेजी को नहीं अपनाया । भारत को छोड़ हर मुल्क की आज अपनी भाषा है। इसी कारण विदेश दौरे पर गये भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अपना संबोधन अंग्रेजी में देते ही यह सुनना पड़ा कि क्या भारत की अपनी कोई भाषा नहीं ?

हिन्दी भाषा सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती है बल्कि भारत और अन्य देशों मसलन फिजी, मॉरीसस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अफ्रीका यमन, युगांडा, सिंगापूर, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान आदि देशों में भारत से प्रवासित लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं।

राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा होती है। जिसमें पूरा देश संवाद करता है। जिससे राष्ट्र की पहचान होती है । यह तभी संभव है जब हम सभी दोहरी मानसिकता को छोड़कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपने जीवन में अपनाने की शपथ मन से लें। तभी सही मायने में हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप उजागर हो सकेगा। हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरुप उजागर होने की आज महत्ती आवश्यकता है। जिसमें देश की एकता अस्मिता समाहित है।

वैसे हिन्दी भाषा की एक लंबी संघर्ष–यात्रा रही है। आज भी हिंदी से जुड़े अनेक यक्ष प्रश्नों का समाधान अपेक्षित है, जैसे– हिंदी भाषा की आज क्या स्थिति है? सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में हिंदी भाषा कितनी उपयुक्त है? देश में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हिंदी का प्रसार संतोषजनक है अथवा नहीं? हिंदी में अनुवाद की क्या स्थिति है? हिंदी भाषा कहाँ और किस रूप में होनी चाहिए? हिंदी भाषा का साहित्यिक रूप कैसा हो? मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी भाषा से क्या अपेक्षाएं हैं? संपर्क भाषा के रूप में तथा अध्ययन के माध्यम की भाषा के रूप में हिंदी भाषा के स्वरूप में क्या अंतर होना चाहिए? हिंदी भाषा के मानकीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए?