सिमरिया (बेगूसराय) : अस्सी के दशक में बेगूसराय के लोगों का ‘अपना’, बुजुर्ग और विधवाओं का ‘बेटा’, ‘शोषितों का ‘न्यायकर्ता’ कामदेव सिंह का शरीर पार्थिव हो गया था। छल्ली-छल्ली हो गया था जीवित शरीर पार्थिव होने और गंगा में समाहित होने से पहले। कहते हैं होशियारपुर के सांसद, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की चहेते और भारत के तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह के तथाकथित ‘निर्देश’ पर पटना सचिवालय में हलचल मचा था। सातवें और आठवें विधान सभा का कालखंड था और मुख़्यमंत्रीद्वय रामसुंदर दास – जगन्नाथ मिश्र – दिल्ली के आलाकमान द्वारा एक चक्रव्यूह रचा गया था जिसके केंद्र में कामदेव सिंह थे और चतुर्दिक केंद्रीय रिज़र्व पुलिस और बेगुसराय पुलिस की गोली।

जिस दिन यह ह्रदय विदारक घटना हुई थी बेगूसराय के सिमरिया के श्री ननुआ काका यानी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत याद आये थे। गंगा तट के लोग चाहे वे किसी भी जाति थे, किसी भी वर्ग के थे, किसी भी संप्रदाय के थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी – कांग्रेस, सोसलिस्ट, कम्युनिस्ट, शोषित, जनता, जनक्रांति, भूमिगत – से अपना संबंध रखते थे, श्री ननुआ काका को बहुत याद कर रहे थे। सत्ता और सत्ता वाला अधिकार, चाहे वह बन्दुक की नली से ही क्यों न निकलती हो, आवाम को लहू-लहुआन क्यों न करती हो, झूठी आशा और विश्वास का बाँध क्यों न बांधती हो – श्री ननुआ काका उन खेलों और खिलाड़ियों को भलीभांति जानते थे, पहचानते थे। कामदेव सिंह भले तत्कालीन शासन, प्रशासन, नेता, राजनीतिक अभिनेता के लिए ‘कानून-व्यवस्था’ का ‘विषय’ बन गए हों और उन्हें ‘राजनीति की वेदी’ पर ‘वली’ चढ़ना पड़ा हो, हकीकत तो यही था कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ‘मसीहा’ थे, ‘दुःखहर्ता’ थे, जैसे श्री ननुआ काका शब्दों के कुरुक्षेत्र के नायक थे।

अस्सी के दशक के कुछ वर्ष पूर्व मटिहानी गाँव में एक नरसंहार हुआ था। करीब 17 अल्प आयु के पुरुषों को मौत के घाट उतारा दिया गया था। यह अलग बात थी कि मटिहानी हत्याकांड में कामदेव सिंह को मुख्य अभियुक्त करार किया गया था, लेकिन उस कालखंड में जब गंगा नदी के तराई क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को याद करता हूँ तो बेगूसराय से निकलता राष्ट्रीय राजमार्ग 31 किसी महिला के मांग जैसा लगता था। मार्ग के दोनों तरफ जितनी दूर तक नजर जा पाती थी, अरहर दाल के हरे-हरे पौधे या फिर हरी-हरी, लाल-लाल मिर्ची की खेती दिखती थी। लगता था गंगा क्षेत्र के श्रमिकों, किसानों ने अपने लिए लाल और हरे रंग का गलीचा बिछा रहा है – अपने श्रम के सम्मान में।

भारत ही नहीं, विश्व के बाजार में बेगूसराय का अरहर दाल और मिर्ची विख्यात ही नहीं, कुख्यात भी थी। अरहर दाल जितनी जल्दी पकती थी, मिर्च का तीखापन उतना ही जानलेवा होता था। स्थानीय किसानों का, भू-स्वामियों का एक बहुत बड़ा जरिया था आर्थिक रूप से मजबूत होने का वह अरहर दाल और लाल-हरी मिर्ची। उधर, उन्हीं मिट्टी के एक किनारे बसा सिमरिया से दिनकर की कविताओं का तेज भी हुंकार मारता था। वैसे उस कालखंड तक दिनकर का सूर्यास्त हो गया था, लेकिन नए युग के नए कवि गंगा तट पर शब्दों का नाव चलाना शुरू कर दिए थे। दिनकर का शरीर हृदयगति अवरुद्ध होने के कारण पार्थिव हुए महज छः वर्ष बीते थे, जबकि बेगूसराय का मसीहा कामदेव सिंह पुलिस की गोली से ढ़ेर हुआ था। दिनकर अपने गाँव से हज़ारों मिल दूर दक्षिण भारत में प्राण त्यागे थे, जबकि कामदेव सिंह अपनी भूमि की मिट्टी और पानी में अंतिम सांस लिए थे।

कहते हैं बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को बाबू रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी के घर में जन्म लिया श्री ननुआ काका जो बाद में भारत के साहित्यिक ब्रह्माण्ड पर रामधारी सिंह ‘दिनकर’ के नाम से विख्यात हुए, भारतीय राजनीतिक गलियारे में स्वहित में लोगों ने उनकी लेखनी और कविताओं का भरपूर विपरण किया, लेकिन उनके शरीर को पार्थिव होने के पांच दशक बाद भी वह कुछ नहीं हो पाया जिसके लिए उन्होंने लिखा था:

सदियों की ठण्डी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है;

दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।

आज़ादी के महज़ तीन वर्ष बाद सन 1950 में ‘सिंहासन खाली करो की जनता आती है,’ जिस वर्ष इस कविता की रचना किये थे दिनकर जी मैं नौ वर्ष बाद सन 1959 में जन्म लिया था। प्रारब्ध देखिये जब सात-आठ वर्ष का हुआ, मेरा शरीर पटना के मछुआटोली स्थित दिनकर भवन के छांव में आ गया। जिस गली के नुक्कड़ पर दिनकर भवन आज भी स्थित है, उसी गली के की अगली छोड़ से पूर्व दाहिने हाथ अपने जीवन का बुनियादी समय के साथ-साथ पत्रकारिता-जीवन की शुरुआत और पटना से प्रवास तक बिताया। वह गली आज भी मानस पटल पर उद्धृत है। खैर।

पचास के दशक में देश में सामंतवादी मानसिकता भारत के समाज को जकड़े हुए था। शायद दिनकर इस कविता के शब्दों का चयन करते समय, शब्दों का वाक्य में विन्यास करते समय यह सोचे होंगे कि आज़ादी के बाद देश के जनता को न केवल सत्ता में भागीदारी मिलेगा, बल्कि उनकी दरिद्री भी ख़त्म हो जाएगी, उन्हें देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विकास में भागीदारी भी मिलेगा । लेकिन ‘जनता’ तो उस दिन भी मिट्टी की मूरत थी, आज तो है ही। तभी तो उन्होंने लिखा उस कविता में :

जनता ? हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े-पाले की कसक सदा सहने वाली,

जब अँग-अँग में लगे साँप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली ।

गलत नहीं थे दिनकर। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के चार अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार रचनाएं दिनकर के नाम के साथ युग-युगांतर तक जीवित रहेगा। कहते हैं कि कोई 22-वर्ष की आयु में जब देश में महात्मा गांधी की अगुआई में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ हुआ था, बेगूसराय का श्री नेनुआ काका कलम के साथ आंदोलन में कूद पड़े और देखते-ही देखते अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह और ओजस्वी शब्दों तथा स्वरों के साथ कविताओं की रचना करने लगे। हिंदी साहित्य के ब्रह्माण्ड पर बेगूसराय का श्री ननुआ काका यानी रामधारी सिंह ‘दिनकर बनकर उदयमान होने लगे। इसे प्रारब्ध ही कहेंगे कि पटना के दिनकर भवन के सामने गली की नुक्कड़ पर ‘उदयलाचल’ छापाखाना भी था, फिर श्री छविनाथ पण्डे का घर। उधर दिनकर भवन के आगे पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रामखेलावन राय का आवास और उनके सामने श्री तारा नन्द झा का मकान, जहाँ मैं सांस लेता था।

आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनाव होने जा रहा था और दिनकर की कवितायेँ भारत के आम लोगों को ढूंढ रहा था। तबकी बात कुछ और थी, आज तो ‘आम आदमी’ का दल बन गया है दिल्ली में, भले दिल्ली सल्तनत में आम आदमी आज भी राजनेताओं, अधिकारियों के तलवे तले रौंदे जाएँ। दिनकर ने लिखा भी:

जनता? हाँ, लम्बी-बडी जीभ की वही कसम,”जनता,सचमुच ही,बडी वेदना सहती है।”

“सो ठीक, मगर, आखिर, इस पर जनमत क्या है ?” ‘है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है ?”

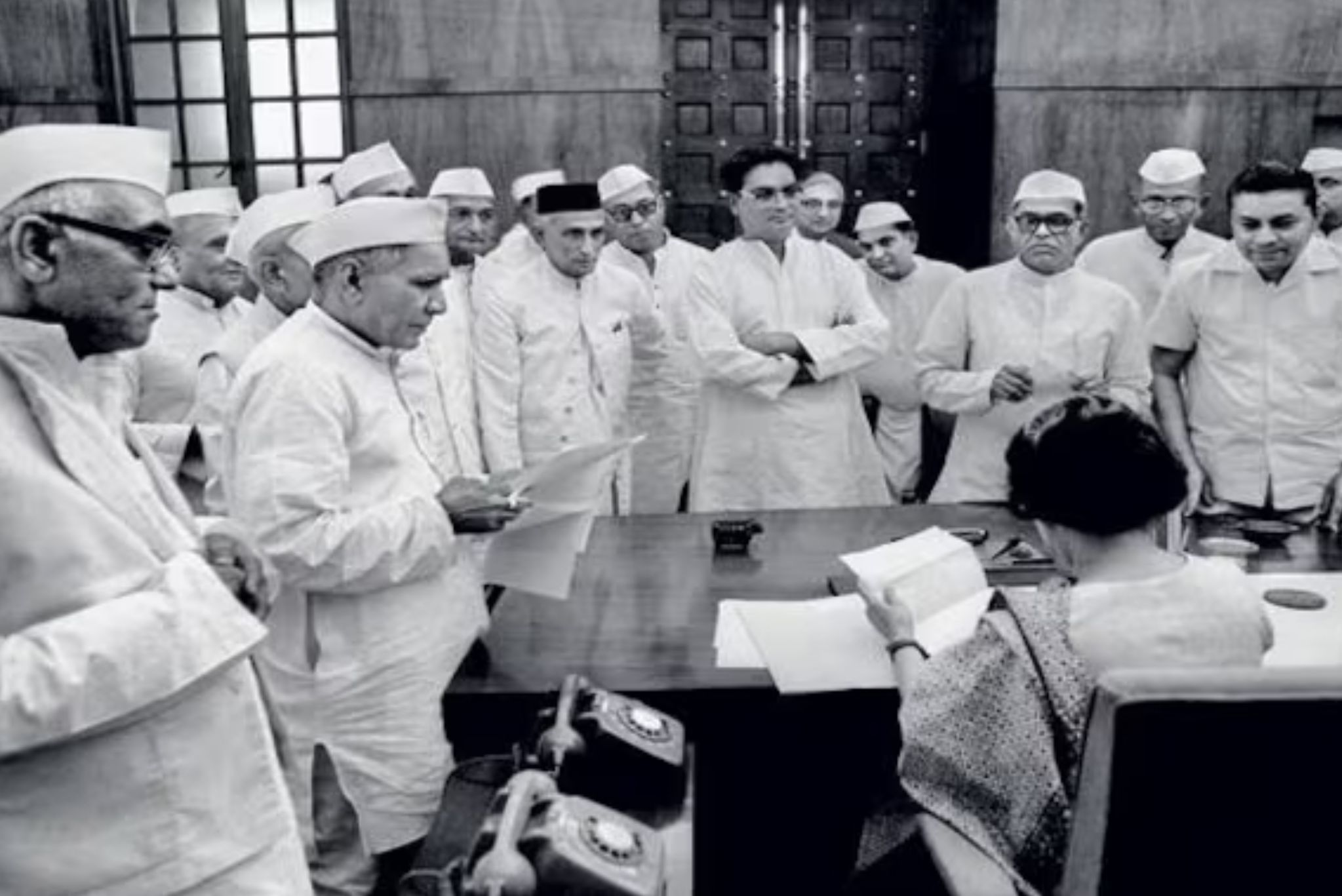

बहरहाल, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिनकर की रचनाएँ काफी पसंद थी। दिनकर की रचनाओं में, शब्दों में ‘हुंकार’ तो था ही, ‘आकर्षण’ भी था तभी तो दिनकर और नेहरू दोनों एक दूसरे के पास आये। नेहरू उन्हें राजनीति में ले आये और सन 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा सांसद के रूप में विराजमान हुए। दिनकर और दरभंगा के महाराजाधिराज डॉ. कामेश्वर सिंह दोनों एक ही कालखंड में राज्यसभा के सदस्य बने। आज की राजनीतिक व्यवस्था में चाहे नेहरू की कितनी भी आलोचना की जाय, दिनकर की रचनाओं और शब्दों के प्रति नेहरू की सहनशीलता उत्कर्ष पर थी। तभी तो दिनकर सत्ता में रहने के बाद भी अपने लाखों-लाख शब्दों का इस कदर विन्यास किये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नेहरू की सत्ता का छिलका निकलता था।

मानो,जनता ही फूल जिसे अहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में;

अथवा कोई दूधमुँही जिसे बहलाने के, जन्तर-मन्तर सीमित हों चार खिलौनों में ।

यह भी कहा जाता है कि एक बार दिल्ली में हो रहे एक कवि सम्मेलन में पंडित नेहरू भी आए और कार्यक्रम की ओर पढ़ रहे थे तभी उनके पैर लड़खड़ा गए। दिनकर उनके साथ चल रहे थे। अपने मित्रवत प्रधानमंत्री को लड़खड़ाते देखे उन्होंने उन्हें संभाले। दिनकर को जैसे ही नेहरू ने धन्यवाद दिए, दिनकर का जवाब हाज़िर था: “जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे संभालता है।”

भारतीय इतिहास और संस्कृति पर दिनकर द्वारा रचित पुस्तक “संस्कृति के चार अध्याय की प्रस्तावना खुद पंडित नेहरू ने लिखी थी। जिसमें उन्होंने लिखा था: “मेरे मित्र और साथी दिनकर ने जो विषय चुना है, वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा मन भी ओत-प्रोत रहा है और मैंने जो कुछ भी लिखा है, उस पर इस विषय की छाप अपने आप पड़ गई है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में उनकी लेखनी खूब चली। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश, विद्रोह, क्रान्ति ही नहीं, कोमल शृंगारिक भावनाओं का भी खूबसूरत संयोजन दिखता है।” उर्वशी रचना में दिनकर का यह रूप दिखता है। वैसे नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी भी दिनकर की कलम की शिकार बनी। लेकिन इसी कालखंड में दिनकर की सांसे भी रुक गयी।

समय बीत रहा था। दिनकर जी का जीवित शरीर भी पार्थिव हो गया था। 24 अप्रैल, 1974 को सिमरिया में उदय हुए दिनकर का तत्कालिक मद्रास में सूर्यास्त हो गया था। उधर देश में तथाकथित रूप से आज़ादी की दूसरी लड़ाई का शंखनाद हो रहा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में उपस्थित नागरिकों और मंच पर बैठे मदन लाल खुराना तथा प्रकाश सिंह बादल और अन्य नेताओं के सामने जयप्रकाश नारायण सम्पूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकते दिनकर की कविता का पाठ भी किया “सिंहासन खली करो की जनता आ रही है,” लेकिन कविता के उन सभी शब्दों को समयाभाव के कारण नहीं पढ़ा गया जो जनता का वास्तविक चित्रण करता था। दिनकर की कविता और उनके शब्दों का बाज़ारीकरण राजनीतिक बाजार में शुरू हो गया। और उधर तत्कालीन राजनेताओं के साथ साथ जनता और भारत के ‘तेज-तर्राक’ मतदाता भी नई सरकार, नए मंत्री, नए अधिकारी, नए काम-धंधे, नए ठेकेदारी और पैसा कमाने के वे सभी रास्तों का सृजन करने लगे तो उनके लिए तो थे, दिनकर की जनता के लिए नहीं था – क्योंकि उसे तो वेदना सहने की आदत थी, और है।

जय प्रकाश नारायण ‘लोक नायक’ नहीं बने थे उन दिनों तक। जयप्रकाश की निगाह में इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट होती जा रही थी। सन 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया। जेपी का कहना था इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। जिस कदर दरभंगा के महाराजा डॉ. कामेश्वर सिंह के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों ने आनन्-फानन में अग्नि को सुपुर्द किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आनन-फानन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। लड़ाई जारी रही। कुकुरमुत्तों की तरह नए-नए नेता जन्म लिए। जैसे-जैसे नेताओं की संख्या सरकारी कार्यालयों में, विधान सभाओं में, लोक सभा, राज्य सभा में बढ़ती गयी, दिनकर की जनता सड़क पर आती गयी। खैर।

विगत 50 वर्षों में देश का क्या हश्र हुआ, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, देश की जनता और आम मतदाता सत्ता के कितने करीब आया, सत्ता में उसकी कितनी भागीदारी मिली, सम्पूर्ण क्रांति से लेकर वर्तमान क्रांति तक कितना बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो पाया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और अध्यात्मिक क्रांति कितनी आ पायी, महिलाओं को अपना अधिकार कितना मिल पाया, यह तो आज नहीं पचास साल बाद मेरे जैसा कोई मुर्ख पत्रकार फिर लिखेगा – लेकिन वास्तविक हकीकत यह है कि भारत के करीब साढ़े छः लाख गाँव से लेकर, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं और दिल्ली के संसद तक – किस कदर के जनता के प्रतिनिधि विराजमान हुए, यह तो देश की जनता भी जानती है, जनता ही जानती है। लेकिन सिंहासन पर बैठे लोग यह नहीं जानते कि दिनकर ने आगे भी लिखा था:

लेकिन होता भूडोल, बवण्डर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भृकुटि चढाती है;

दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।

दिनकर की बात इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि दिनकर का सिमरिया – बेगूसराय जिला – भी प्रस्तावित मिथिला राज्य के 24 जिलों में से एक हैं। इधर दिल्ली के रायसीना हिल के अंतिम छोड़ पर इस बात की चर्चा सुनी जा रही है कि “अगर मिथिला राज्य के निर्माण के लिए बिहार को दो टुकड़े में किया जाता है तो प्रदेश की राजधानी दरभंगा-मधुबनी न बनाकर दिनकर की नगरी बेगूसराय को प्राथमिकता में रखा जाए। मिथिला क्षेत्र को गंगा नदी द्वारा उत्तर और दक्षिण मिथिला में विभाजित किया गया है और मैथिली भाषा भाषी जिले गंगा नदी के दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद् के अध्यक्ष डॉ. धनाकर ठाकुर कहते भी हैं कि “अब समय आ गया है कि बिहार को नई राजधानी नहीं, बल्कि इसका विभाजन कर छोटे-छोटे राज्यों में – मिथिला, मगह, भोजपुर – बांटा जाय।”

डॉ. ठाकुर का कहना है कि: “हमरा बिहार स किछु लेबाक नहि। मिथिला राज्य यदि मांगल नक्शा अनुसार भेटल त भागलपुर मुजफ्फरपुर या ओकर बीच राजधानी बरौनी आसपास। यावतसर राजधानी के विकास नहि होइत अति पटना में हेदराबाद, चंडीगढ़ जकां राजधानी रहय।हमर पाई पर पटना , पीएमसीएच बनल अछि, आधा गांधी मैदान, राजेंद्र नगर टर्मिनल हमर। हमरा मिथिला लेल अलग बजटस मतलब अछि जे विकास हो, राजधानी पटना हो या देवघर मतलब नहि। मिथिलाके उपराजधानी के जरुरत नहि हेतैक। सबस बेशी मोकदमा राज्य बनक पांच साल पहिले जतस हाइकोर्ट गेल होयत ओत मिथिला हाइकोर्ट (ओना मांग पूर्णिया, दरभंगासं छैक)! ई हमर व्यक्तिगत मत अछि।”

डॉ. ठाकुर आगे कहते हैं: “भावनात्मक मुद्दा तात्कालिक लाभ लेल, यथार्थ एकहि जे बिहार टूटत यूपी संग,कोनहूं हालमे 20स कम संसदीय क्षेत्र पर नहि मानब भनहि ओ मालदा जोडि मेंटर, तखन पूर्णियाक राजधानी दावा बनत। दोसर राज्य पुनर्गठन आयोग बैसक चाही। सब राज्य मे हेर-फेर के जरूरत। जेना जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के मिला एक राज्य। कोनहूं राज्य मे हिंदू मुस्लिम एकता लेल आबादी 4:1स कम नहि। हमरा सन लोक लेल भारत प्रमुख अछि,कोनहूं राज्य एकरहि सुरक्षा लेल। मिथिला हम ओहि दृष्टिकोणसं देखैत छी जतय संस्कृत आओर मैथिली दूनू पल्लवित पुष्पित होयत। ई एकमात्र आंदोलन जे राजनीतिक नहि सांस्कृतिक अछि,जे नेता नहि कार्यकर्ता चला रहल अछि। जाहि प्रमंडल के जनकक मिथिलामे जायसं विरोध ओ जरासंधक मगधमे रहथि, मिथिला त बनबे करत कारण ई चीनसं सुरक्षा लेल सेहो आवश्यक।”

वैसे यदि देखा जाय तो मिथिला क्षेत्र का शोषण और दोहन श्रीकृष्ण सिन्हा के कालखंड से ही प्रारम्भ हुआ था। करीब 17 वर्ष 51 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने वाले श्रीकृष्ण सिन्हा कभी भी मिथिला के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि “उस ज़माने से ही राजनेता, खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग, दिल्ली को हमेशा यह कहते रहे कि आप चाहे मिथिला क्षेत्र को कुछ दें अथवा नहीं, वे कांग्रेस के पीछे-पीछे ही रहेंगे। यानि चुनाव के समय उनका मत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी रहेगा। ऐसा हुआ भी। फरक्का बराज का उदहारण देते वे कहते हैं कि इस बराज का निर्माण बिहार में होना था, लेकिन इसे बंगाल भेज दिया गया। प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक मिथिला क्षेत्र में विकास का दर शून्य रहा। आज भले बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ का नारा देश में गन रहा हो राजनीतिक लाभ के लिए, आज हालात यह है कि मिथिला में कोई माता-पिता (अपवाद छोड़कर) अपनी बेटी का नाम “सीता” नहीं रहते। जिस देवी के नाम से मिथिला है, जिसकी पूजा-अर्चना होती है, उसी मिथिला में आज लोग अपनी बेटी का नाम ‘सीता’ नहीं रखते। सीता को बहुत दर्द सहना पड़ा था।

बिहार में वर्तमान में चौबीस मैथिली भाषी जिले हैं। वे हैं: अररिया, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, कठिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोंगहियर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहारासा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढी, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में झारखंड में प्रस्तावित मिथिला राज्य के छह मैथिली भाषी जिले हैं। वे हैं: देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पकौर और साहेबगंज। झारखंड में शामिल मिथिला जिले शेष झारखंड से कोई सांस्कृतिक समानता नहीं रखते हैं। हालाँकि, बिहार के जिले मिथिला जिलों से अधिक प्रभावित हैं। प्रस्तावित मिथिला राज्य के तीस जिलों के लोग मैथिली बोलते हैं, जो मौखिक और लिखित दोनों परंपराओं में समृद्ध भाषा है। 1950 के दशक में प्रथम राज्य पुनर्गठन समिति के समय, मैथिली को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची में नहीं रखा गया था। तब से, इसे अनुसूची में पुनः शामिल करने के लिए जोरदार प्रयास किया गया है। 2003 में यह प्रयास सफल रहा और मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दी गई और एक बार फिर इसे एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में उचित दर्जा दिया गया।”

2001 की भारतीय जनगणना में मिथिला की आबादी का केवल एक हिस्सा ही गिना गया था, 12,179,122 मैथिली भाषी लोगों की पहचान की गई, जिससे मैथिली भारत में तेरहवीं सबसे लोकप्रिय बोली जाने वाली भाषा बन गई । भारतीय संघ के 28 राज्यों में से 25 की स्थापना भाषा के आधार पर की गई थी। तीन नए राज्यों की स्थापना आर्थिक पिछड़ेपन और संस्कृति के आधार पर की गई थी। भाषा, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकता तीनों मानदंडों के आधार पर मिथिला राज्य के लिए एक मजबूत तर्क दिया जा सकता है। एक मिथिला राज्य एक क्षेत्र को गहरे भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के साथ एक साथ बांधेगा, और साथ ही उन लोगों में गर्व वापस लाएगा जो वर्तमान सरकारों के तहत कई वर्षों से वंचित हैं। मिथिला के अतीत के प्रतीक जैसे अशोक स्तंभ जिससे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना है और यह तथ्य कि यह क्षेत्र माता सीता का घर था, एक बार फिर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेंगे। जनसंख्या और क्षेत्र 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार पहचाने गए मिथिला क्षेत्र की जनसंख्या 5,68,12,422 है, जिसमें से 5,12,20,017 मैथिल बिहार में रहते हैं और 55,92,405 मैथिल वर्तमान में झारखंड में रहते हैं। प्रस्तावित मिथिला क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 66,049 वर्ग किमी है, जिसमें से 54,232 वर्ग किमी बिहार में और 11,817 वर्ग किमी झारखंड में स्थित है।

चलिए रायसीना हिल चलते हैं भारत के राष्ट्राध्यक्ष के भवन में। रायसीना हिल पर इस बात की भी चर्चा है कि यदि मिथिला राज्य का निर्माण होता है तो वर्तमान में जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकती है। वजह का उल्लेख करते रायसीना हिल के जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलना आवश्यक है। एक राजनीतिक पार्टी अगर तीन अलग-अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2 फीसदी सीटें जीतती है या कम से कम 11 सीटें जीते। यहां यह जरूरी होता है कि ये 11 सीटें किसी एक राज्य से न होकर 3 अलग-अलग राज्यों से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है।यदि कोई पार्टी चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6 प्रतिशत वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इस दृष्टि से जनता दल या लोक जनतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय दाल होने वाला सभी शर्ते पूरा करता हैं।

बहरहाल, पिछले पांच दिसंबर को अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद्, आदर्श मिथिला पार्टी द्वारा दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मिथिला राज्य के निर्माण के साथ-साथ 37 अन्य विषयों पर मांग की गयी है।पत्र में लिखा गया है कि मिथिला, विदेह का एक प्राचीन राज्य है, जो मुख्यतः बिहार में है और आंशिक रूप से फैला हुआ है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य। हमारा मिथिला/तिरहुत 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा पटना के अधीन कर लिया गया था उस समय के भारतीय शासकों के विरोध के बावजूद कंपनी। ये था 1800 ई. में बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा विरोध किया गया। हमारा मिथिला/तिरहुत था पुनः बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन कर लिया गया और बिहार के अधीन रखा गया 1912 से उड़ीसा जिससे उड़ीसा और झारखण्ड अब अलग राज्य हैं लेकिन मिथिला को अलग राज्य नहीं बनाया गया।

लोग बाग़ यह कह रहे हैं कि “मिथिला एक विरासत राज्य के रूप में अपनी पहचान खो रहा है। हालांकि मिथिला राज्य एक विरासत के रूप में अपना गौरव फिर से हासिल करने की क्षमता रखता है। मिथिला राज्य में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपना गौरव पुनः प्राप्त करने की क्षमता होगी, पत्र में यह कहा गया है कि “मिथिला राज्य बनाने के लिए भारत के संसद में कानून लाया जाए। उक्त कानून के तहत वर्तमान बिहार से तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर कमीश्नरियों को मिथिला राज्य में रखा जाए । इसके अलावे झारखण्ड से संथाल परगना का कमिश्नरी जो भागलपुर कमिश्नरी का हिस्सा था, साथ ही, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के भाषाई सर्वे के अनुसार अनुसार (1902-28) मैथिली भाषी क्षेत्र, पूर्णिया जिला का वह हिस्सा जो 1950 में छीनकर पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र प्रस्तावित मिथिला राज्य को वापस दिया जाए। इतना ही नहीं, नेपाली भाषा और मैथिली भाषा के बीच घनिष्ठ और मधुर सम्बन्ध मुद्दत से रहा है, अतः तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गलती से नेपाल को दिए गए नौ जिलों को मिथिला राज्य में रखा जाए इससे गोरखालैंड की समस्या भी शांत हो जायेगा।”

मिथिला राज्य आज भले ही विशाल होने के कारण एक गरीब राज्य लगता है, लेकिन जल संसाधन और मानव संसाधन होने के कारण यह बहुत जल्द विकसित और आत्मनिर्भर हो सकता है । मिथिला राज्य भारत का शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगर हो सकता है । पत्र में यह भी लिखा गया है कि मिथिला राज्य से घुसपैठ को कम करने में भी मदद मिलेगी। बांग्लादेश और चीन के खिलाफ एक मजबूत बफर राज्य भी होगा। वर्तमान और पिछली सरकार इस दिशा में पूर्णतः विफल रही है। चूँकि हम मैथिल राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विकासशील मानव संसाधन के कारण (लगभग सात करोड़ की आवादी है) अपने देश के लिए योगदान दे रहे हैं, अतः 24-राज्यों को मिलकर मिथिला राज्य का निर्माण किया जा सकता है। मिथिला को एक राज्य बनाने से बिहार के शेष हिस्सों को भी मदद मिलेगी क्योंकि मौजूदा स्थिति से कम जिलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और विकास तेज होगा। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत सात करोड़ मैथिल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठायें सुधार किया जा सकता है।”

मिथिला के बारे में महामहिमोपाध्यायों ने लिखा है कि 1326 में जब फिरोजशाह तुगलक ने मिथिला पर भीषण आक्रमण किया तो राज्य पंडित कामेश्वर ठाकुर को सौंपकर महाराजा हरिसिंह देव पंडित चंदेश्वर ठाकुर के साथ नेपाल भाग गए, जहां उनके वंशजों ने कई शताब्दियों तक शासन किया। इतिहासकार डॉ. उपेंद्र ठाकुर के अनुसार हरिसिंह देव के भागने के बाद 27 वर्षों तक मिथिला में अराजकता का माहौल रहा। बाद में 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने खुद पंडित कामेश्वर ठाकुर को राजा नियुक्त किया। जब कामेश्वर ठाकुर फिरोज शाह को कर वसूलने और चुकाने में असमर्थ हो गए तो उन्हें मजबूरन उन्हें गद्दी से उतारना पड़ा और अपने वीर पुत्र भोगीश्वर ठाकुर को मित्र बनाकर उन्हें राज्य दे दिया। वे ओइनी गांव (मुजफ्फरपुर) के थे, इसलिए उन्हें ओइनवार राजा कहा जाता था और इस तरह 1326/1353 से ब्राह्मणों ने मिथिला पर शासन करना शुरू कर दिया।

कुछ समय बाद भोगीश्वर ठाकुर के छोटे भाई भवेश ठाकुर षड्यंत्र में फंस गए और उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा मांगने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। पंडितों ने मध्यस्थता की और भवेश ठाकुर (भावसिंह) सुगौना (राजनगर) राज्य के स्वामी बन गए लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हुए और षड्यंत्र जारी रखा। भोगीश्वर ठाकुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गणेश्वर सिंह राजा बने लेकिन एक मुस्लिम सामंत असलान ने षडयंत्रपूर्वक 1361 ई. में उन्हें खंजर से मार डाला। वह उनके दो पुत्रों वीर सिंह और कीर्ति सिंह को भी मारना चाहता था लेकिन वे सुरक्षित रूप से कहीं छिपे हुए थे। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार गुप्त रूप से जौनपुर चले गए और बादशाह तुगलक से गुहार लगाई, जिसने उनके साथ सेना की एक टुकड़ी भेजी, उनकी मदद से दोनों राजकुमारों ने असलान के साथ युद्ध किया। असलान और वीर सिंह दोनों युद्ध में मारे गए। कीर्ति सिंह राजा बने। वे अधिक समय तक शासन नहीं कर सके। तीनों भाई निःसंतान थे, इसलिए कीर्ति सिंह की मृत्यु के बाद दादा भाव सिंह के भाई संयुक्त मिथिला के राजा बने और भोगीश्वर वंश का अंत हो गया। भावसिंह के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र देवसिंह राजा बने जिन्होंने अपनी नई राजधानी देवकुली (देकुली धाम) बनाई और उनके कार्यकाल में कई मंदिर और तालाब बनाए गए।

उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे शिव सिंह राजा बने, जिनके मित्र महाकवि विद्यापति थे, जिन्हें खेलन कवि कहा जाता था। शिव सिंह ने गजरथगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। वह इतने प्रभावशाली राजा थे कि स्वतंत्र राज्य घोषित करने के बाद उन्होंने सम्राट को कर देना बंद कर दिया। 1412 ई. में उन्होंने विद्यापति को बिस्फी दानपत्र के रूप में दे दिया और उन्हें जमींदार का सम्मान दिया। यह सब जानकर बादशाह इब्राहीम शाह तुगलक क्रोधित हो गया और 1416 में उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ मिथिला पर हमला कर दिया। मिथिला के लोगों ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। भयंकर युद्ध हुआ- दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हुआ।

मिथिला के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि महाराजा शिव सिंह मारे गए और उनके शव को भी दुश्मनों ने कहीं छिपा दिया। लोगों ने सोचा कि महाराजा शिव सिंह हिमालय में कहीं भाग गए हैं और इसलिए लखिमा रानी ने द्रोणवार राजा पुरादित्य (गढ़ बनैली) के यहाँ 12 साल तक रहकर प्रतीक्षा की और सम्राट को कर का भुगतान किया जाता रहा। समय पूरा होने पर वह महाराजा की जलती हुई चिता पर सती हो गई। महाराजा शिव सिंह निःसंतान थे और इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पद्म सिंह 1428 में करदाता राजा (करद राजा) बने लेकिन वे भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। 1431 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी बिश्वास देवी ने राजगद्दी संभाली। वह रानी भी निःसंतान थी और इसलिए उनकी मृत्यु के बाद शिव सिंह के छोटे भाई (शिव सिंह के दादा के भाई) हरि सिंह गद्दी पर बैठे और उनकी मृत्यु के बाद हरि सिंह राजा बने और उनकी मृत्यु के बाद नर सिंह राजा बने जिनकी मृत्यु 1461 में हुई।

महाकवि विद्यापति ने अपने लंबे जीवन (1350-1450) में मिथिला के दस राजा और रानियों (भोगीश्वर ठक्कुर से हरि सिंह तक) को देखा। राजा नरसिंह की मृत्यु से एक वर्ष पूर्व सन् 1460 में उनके पुत्र धीर सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली थी। धीर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई भैरव सिंह राजा बने। वे प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय राजा थे। उनके कार्यकाल में साहित्य के विकास के साथ-साथ मिथिला का समग्र विकास हुआ, जिसमें अनेक तालाब, कुएँ, मंदिर, सड़कें आदि बनवाई गईं। लगभग 35 वर्षों तक शासन करने के पश्चात सन् 1515 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके बेटे रामभद्र सिंह देव राजा बने। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें महाराजा शिव सिंह के नाम से रूपनारायण कहा जाता था। उनके समय में मिथिला बंगाल की सीमा से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। दुर्भाग्य से उनके बेटे लक्ष्मीनाथ सिंह देव उनके जैसे वीर नहीं थे, जो उनकी मृत्यु के बाद राजा बने और ओइनवार वंश के अंतिम राजा थे।

1526 ई. के बाद – कबीले के आपसी ईर्ष्या और सिकंदर लोधी के मिथिला पर आक्रमण के कारण 1526 में लक्ष्मीनाथ की हत्या कर दी गई। विजय के बाद सिकंदर लोधी ने अपने दामाद अलाउद्दीन को इस क्षेत्र का शासक बना दिया। उस समय तक दिल्ली में मुगल साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था। अब 50 वर्षों तक मिथिला में मुस्लिम शासन और शोषण चलता रहा जिसके कारण वहाँ अराजकता और जंगल राज कायम हो गया। उस समय बड़ी संख्या में मैथिलों को मुसलमान बना दिया गया। कई महत्वपूर्ण पुस्तकें जला दी गईं। विद्यापति के दीह बिस्फी को हिंदूविहीन कर दिया गया और उनके वंशज सौराठ चले गए। डर के कारण मिथिला के कई विद्वान और साहित्यकार पुस्तकों के साथ नेपाल, बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और असम भाग गए या काशीवास के लिए चले गए।

जब अकबर 50 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने मिथिला में शांति स्थापित करने की कोशिश की। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि मैथिल ब्राह्मण को राजा बनाने से ही मिथिला में शांति स्थापित हो सकती है और लगान वसूला जा सकता है। इसलिए उसने गढ़ मंगला (मध्य प्रदेश) से राजपंडित चंद्रपति ठाकुर (श्रौतिया) को दिल्ली बुलाया और उनसे एक पुत्र मांगा। चंद्रपति ठाकुर ने अपने मझले बेटे पंडित महेश ठाकुर को मिथिला का शासक बनाने के लिए कहा। बादशाह अकबर ने पंडित महेश ठाकुर को मिथिला का शासक घोषित कर दिया।

सन् 1499 ई. में रामनवमी के दिन अर्थात् 1577 ई. में पं. महेश ठक्कुर मिथिला के राजा बने। लेकिन कई वर्षों तक मिथिला में व्याप्त अराजकता के कारण वे लगान वसूलने और दिल्ली भेजने में असमर्थ रहे, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने उनका राज्य छीन लिया। तब पंडित महेश ठाकुर के प्रिय शिष्य और प्रतिभाशाली विद्वान पंडित रघुनंदन दिल्ली गए और सम्राट को संतुष्ट कर उन्हें पुनः राज्य लौटा दिया। पं. महेश ठाकुर मूलतः खरौरे भौर वंश के थे, इसलिए उस वंश को ‘खंडवाला कुल’ कहा गया तथा राजधानी सरिसब-पाही और राजग्राम के उत्तर-पश्चिम में बनाई गई। महेश ठाकुर की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे गोपाल ठाकुर राजा बने। वे अल्पायु थे, इसलिए उनके छोटे भाई परमानंद ठाकुर राजा बने। जब उनकी भी मृत्यु हो गई, तो महेश ठाकुर के पांचवें बेटे शुभंकर ठाकुर राजा बने, जिनकी मृत्यु 1617 ई. में हुई। फिर उनके बेटे पुरुषोत्तम ठाकुर राजा बने, लेकिन 1623 में उन्हें एक साजिश में मार दिया गया। फिर उनके सौतेले भाई नारायण ठाकुर राजा बने, जिनकी मृत्यु 1645 में हुई और फिर उनके बेटे सुंदर ठाकुर राजा बने। उनकी मृत्यु के बाद महिनाथ ठाकुर राजा बने, तब तक औरंगजेब बादशाह बन चुका था।

महिनाथ ठाकुर के बाद उनके बेटे नरपति ठाकुर राजा बने जिन्होंने अपनी राजधानी राजग्राम से दरभंगा स्थानांतरित की और वहां एक किला बनवाया, जिसे आज भी रामबाग पैलेस कहा जाता है। जब नरपति बूढ़े हो गए तो वे काशी चले गए और राज्य अपने जैसे वीर पुत्र राघव सिंह को सौंप दिया। राघव सिंह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कई युद्ध जीतकर मिथिला के गौरव में चार चांद लगा दिए। 1739 में उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे विष्णु सिंह राजा बने जो केवल चार साल ही शासन कर पाए क्योंकि मकवानपुर (नेपाल) के जमींदार ने उन्हें जनकपुरधाम बुलाकर धोखे से मार डाला था। ऐसे में उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह को दरभंगा का राजा बनाया गया। नरेंद्र सिंह को योद्धा युवराज भी कहा जाता था और उन्होंने जल्द ही अपने बड़े भाई की हत्या का बदला ले लिया। 1760 में उनकी मृत्यु के बाद उनके चचेरे भाई प्रताप सिंह को राजा बनाया गया, जिनकी मृत्यु के बाद माधव सिंह राजा बने, तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमा लिए थे।

अंग्रेजों को मिथिला में कोई भी शक्तिशाली शासक पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कई जगहों पर कई विद्वान/छोटे राजा बनाए। मिथिला के लोग इतने भोले थे कि वे उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। पूर्वी मिथिला को अलग प्रशासन दिया गया। दरभंगा के महाराज माधव सिंह की मृत्यु 1807 में हुई। उसके बाद उनके पुत्र छत्र सिंह राजा बने, जिनकी मृत्यु के बाद रुद्र सिंह राजा बने और उनकी मृत्यु के बाद महेश्वर सिंह गद्दी पर बैठे। महेश्वर सिंह की मृत्यु 1860 ई. में हो गई। उस समय तक उनके पुत्र लक्ष्मीश्वर सिंह नाबालिग थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा राज को ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ के अधीन कर दिया। ब्रिटिश षडयंत्र का शिकार होकर पश्चिमी मिथिला ने मातृभाषा मैथिली के स्थान पर उर्दू-फारसी और अंग्रेजी को अपनी अदालती और प्रशासनिक भाषा के रूप में अपना लिया। जब लक्ष्मीश्वर सिंह 21 वर्ष के हुए तो लिखित दावे के आधार पर उनकी संपत्ति उन्हें वापस कर दी गई, लेकिन 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद मिथिला एक राज्य नहीं बन सका और बिहार के अधीन रह गया – यहीं से मिथिला का दुर्भाग्य शुरू होता है। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की मृत्यु के बाद रामेश्वर सिंह महाराजा बने और उनकी मृत्यु के बाद कामेश्वर सिंह अंतिम महाराजा बने। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही उनका शासन भी समाप्त हो गया।

अब सवाल यह है कि मिथिला से अधिक सांस्कृतिक विरासत तो देश के किसी भी राज्य में नहीं है, फिर ऐसी कौन सी बात है जो मिथिला को अलग राज्य होने से रोक रहा है ? वैसे यह निर्विवाद सत्य है कि मिथिला में मैथिल भाषा भाषी स्वयं एक-दूसरे का दुश्मन हैं। एक-दूसरे का टांग खींचने में तनिक भी कोताही नहीं करते। नेताओं का पिछलग्गू बनना आधी श्रेयस्कर समझते हैं, भले नेता अनपढ़ हो, लालची हो, अपराधी हो, जनता का भक्षक हो। अलग राज्य बनाने में, चाहे झारखण्ड हो या तेलंगाना, छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड, वहां के लोगों ने एक बद्ध, एक सूत्र होकर जिस कदर पिछले दशकों में अपने विरासत और अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े – मिथिला के लोग कोसों दूर हैं। सोच से परे हैं तभी तो दिनकर भी लिख चुके हैं

“समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।”